Что делать, если работодатель задерживает заработную плату?

Слово «пенсия» в начале своего применения имело значение, близкое к понятию награды, привилегии или знаку расположения монарха. Гай Юлий Цезарь из своих средств платил состарившимся легионерам, Пётр I положил содержание по старости одним только морским офицерам.

В предреволюционной России пенсии платили чиновникам, жандармам, военным и прочим государевым людям. Из рабочих в эту категорию попадали только те, кто трудился на казенных заводах. Пенсионного возраста как такового не было, нужна была только выслуга лет: за 35 лет работы на одном месте полагалась полная пенсия, за 25 — половина.

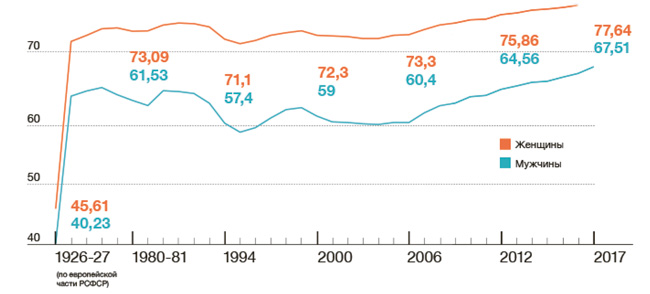

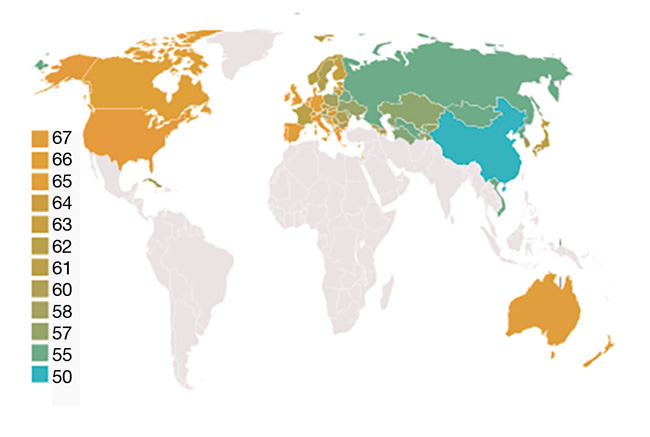

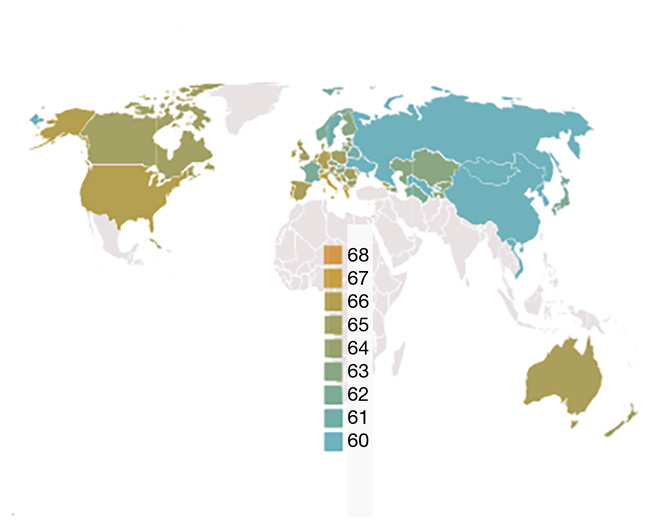

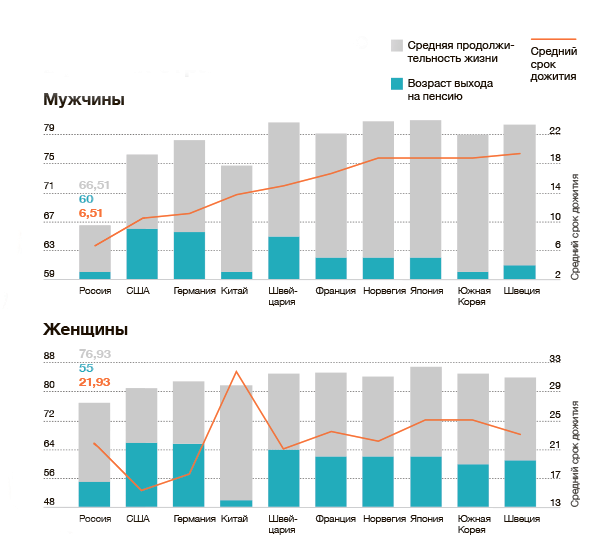

Пенсионное обеспечение по старости в СССР было введено в 1932 году. Везде в мире возраст выхода на пенсию составлял около 70 лет. На этом фоне пенсионный возраст, установленный в СССР, оказался самым низким: 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

Мужчины

Сезон окрошки и Яблочный Спас позади. Зато настало грибное время! Поэтому сегодня идем за грибами, а после приготовим ароматную картофельную запеканку с лисичками. За основу возьмем не совсем обычное картофельное пюре: картошку отварим в мундире! Между прочим, грибникам и дачникам почти двухкилограммовая запеканка обойдется всего в 265 рублей.

Я обожаю сезонные продукты. Кажется, что сама природа подсказывает, чем нам лучше питаться в определенное время. Свежий урожай тем и примечателен, что ждешь его целый год. И вот, когда приходит пора, ты объедаешься и чувствуешь настоящее счастье и близость к природе.

Почему лисички? Не знаю, как вам, а мне они поднимают настроение одним своим видом. Эти яркие грибы растут в смешанных и хвойных лесах. Любопытно, что лисички содержат хитинманнозу — вещество, которое оберегает их от паразитов. А растут такие грибы группами, что облегчает поиски. Всего известно более 60 видов лисичек и, думаю, не меньше блюд с ними.

За лисичками можно отправиться в лес самостоятельно или купить у грибников — с августа по октябрь вдоль трасс они продают утренний урожай лесных даров. Не говоря уже о том, что лисички можно найти и в крупных супермаркетах. Главное — успеть! Такие сезонные товары обычно нарасхват. В остальных случаях идем в отдел с заморозкой и ищем лисички там.

Многие томские кафе уже готовы порадовать сезонным меню с лисичками. Можно найти и тосты с грибной икрой, и равиоли, и даже пиццу с этими грибами. Стоимость блюд варьируется от 105 до 550 рублей. А мы приготовим сытную и недорогую запеканку дома.

Советы

- Лисички очень самодостаточные. Лучше не комбинировать их с другими грибами. Не нашли их в магазине? Смело заменяйте на шампиньоны. Вкус будет не такой яркий, но зато более нежный.

- Если используете замороженные грибы, то прежде дайте им полностью растаять, а лишней воде стечь. Берите сразу две упаковки: вес замороженных грибов всегда меньше, чем указано на этикетке.

Рецепт

Рецепт1. Картофель тщательно помыть и поставить варить в мундире до готовности. Посолить в середине варки. Как сварится — слить воду и дать картофелю остыть.

2. Грибы залить водой и дать им немного отмокнуть, чтобы все соринки и веточки всплыли. Затем промыть лисички проточной водой и порезать. Я просто разрезала крупные грибы, а мелкие оставляла целыми.

3. Мелко порезать репчатый лук и обжарить до золотистого цвета. Переложить лук в отдельную чашку и пожарить в этой сковороде грибы. Нам нужно, чтобы они были слегка поджаренные, но сначала грибы начнут тушиться. Как только заметите, что появилась вода в сковородке, просто слейте ее и продолжайте жарку.

4. Пока другие заготовки остывают, очистить картошку от кожуры и размять толкушкой в пюре. Оно будет довольно сухим, поэтому добавим для нежности 2 яйца, ложку сливочного масла и немного сливок.

5. В отдельной миске слегка взбить вилкой сметану, 2 яйца и остальные сливки. Смешать с грибами и луком, добавить соль, перец по вкусу и зелень. Я брала свежий тимьян — отлично дополнил картофель и не смешался со вкусом грибов. Начинка готова! По желанию можно добавить щепотку мускатного ореха.

6. Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Распределить слой пюре по всей форме наподобие основы для пирога. Ориентируйтесь на толщину примерно 2-2,5 сантиметра. В центр поместить начинку с грибами и посыпать тертым сыром. Запекать при 180 °С 20-30 минут до слегка румяной корочки.

Кстати

Вы уже пользуетесь фольгированными одноразовыми формами для выпечки? Их не нужно смазывать маслом, и удобно брать такое блюдо с собой в гости.

Итого: 549 рублей примерно за ~1,9 кг запеканки, если все ингредиенты из магазина. 265 рублей — если грибы собрали сами, а овощи с дачи.

Около 15 % россиян крайне недовольны тем, какое образование получают их дети в школе. И с каждым годом все больше становится тех, кто вообще отказался от школьного образования и перевел ребенка на семейное обучение. Как это возможно и сколько стоит, узнавал корреспондент VLFin.ru.

Анна Ермакова — мать четверых детей. Старшие Мария и Георгий на семейном обучении вот уже три года. Первопроходцем стала дочка. Первые два класса она училась в томской гимназии № 4. Девочка занималась художественной гимнастикой и подавала большие надежды в этом спорте, и поскольку ей стало катастрофически не хватать времени на посещение школьных занятий, мама решила попробовать перевести ее на домашнее обучение.

Статистика

- По данным Минобразования, ежегодно около 100 тысяч семей в России обучают своих детей самостоятельно.

- Почти половина опрошенных в 2019 году россиян заявили, что ситуация в сфере школьного образования за последние 5-10 лет ухудшилась.

- Согласно данным ВЦИОМ, каждый третий (30 %) считает, что в школе уделяется недостаточно внимания развитию индивидуальных способностей детей. Столько же респондентов считают недостаточным внимание школы к развитию аналитического мышления и к общему воспитанию детей.

Что такое семейное обучение

Что такое семейное обучение— В законе «Об образовании» прописаны все возможности для получения знаний по школьной программе в России. Семейное обучение — одна из них. Это заочная форма, при которой родители несут полную ответственность за образование ребенка. Подходя к этому решению, я понимала степень ответственности, но вариантов у нас не было, — рассказывает Анна.

— В итоге организовать процесс оказалось не так сложно. Сначала самой приходится погружаться в материал, но мне это даже понравилось, много интересного всплыло в памяти. Первый год дочка проходила аттестацию в своей же школе, сейчас перешли на дистанционную аттестацию. По основным предметам у нее пятерки, по остальным проскакивают иногда четверки. Я результатами довольна. Важно, что дочь стала больше успевать в спорте, а это тоже приносит свои плоды.

— Как чисто технически организован процесс у вас дома?

— Мы занимаемся по учебникам. Второй год покупаем дидактические материалы у одной питерской школы, в ней же будем проходить аттестацию. Мне сам процесс очень нравится. Мои дети получили возможность не прыгать с предмета на предмет в течение дня. За один присест мы можем пройти, например, большую тему или раздел по какому-то одному предмету с глубоким погружением. В школе на это тратят несколько уроков, причем часто они стоят не подряд, а с перерывом в день-два, за это время у ребенка часть информации уже теряется.

Мы осваиваем программу в своем темпе, более глубоко и вдумчиво. По факту в день на обучение у нас уходит максимум 3-4 часа. И этого достаточно, чтобы ребенок усвоил все необходимые компетенции. Я очень четко слежу за этим. По закону можно, кстати, вообще не аттестоваться в школе, такие семьи тоже есть, но это не очень правильно, с моей точки зрения. Моя задача — сделать все, чтобы по окончании «школы» у деток был выбор, возможность получить высшее образование, если они захотят.

Обучение вне школы

Российское законодательство предусматривает две формы обучения детей вне школы: семейное и самообразование.

В семейном образовании всю ответственность за обучение ребенка берут на себя родители. Когда, как и по каким программам занимается ребенок — все эти вопросы лежат на их совести. Школа только принимает итоговые аттестации — для этого заключается специальный договор, в котором прописан график аттестаций и прочие пункты.

Домашнее обучение по закону относится к внутришкольному образованию. Это некое исключение из правил для детей с ограниченными возможностями. Такие дети официально числятся в составе школьников и получают знания благодаря занятиям со школьными педагогами, которые приходят к ним домой. В прошлом учебном году в Томской области на домашнем обучении находились 1 080 детей с ОВЗ и инвалидностью.

Существует еще очно-заочная форма обучения: ребенок числится в рядах школьников, но по согласованию с администрацией школы и родителями посещает не все предметы, а только самые необходимые, например только практические занятия. При этом ученик занимается по школьным учебникам, на аттестационные и контрольные работы приходит в школу.

Как на это смотрит школа?

Как на это смотрит школа?Анна признается, что понимания со стороны школы не видит.

— Нам было не совсем просто в первый год. Но главное — знать, ради чего ты все это делаешь. Я честно скажу: с каждым годом таких родителей, как мы, все больше. В Томске созданы целые сообщества, где родители объединяются и помогают друг другу. Здорово, что у нас есть выбор.

— А социальная сторона? Умение дружить, общаться?

— У дочери общения хватает на секции. Есть группа девочек, с которыми она дружит уже много лет. Сын ходит на занятия, где тоже с лихвой успевает наобщаться. Я считаю, что это общение более качественное. Вспомните школу: хорошего и плохого было поровну. Кого-то в классе обязательно гнобили, кого-то за школой били, кто-то не нравился учителю и так далее. В школе не выбирают окружение, ты просто приходишь в класс и точка, выживаешь как можешь.

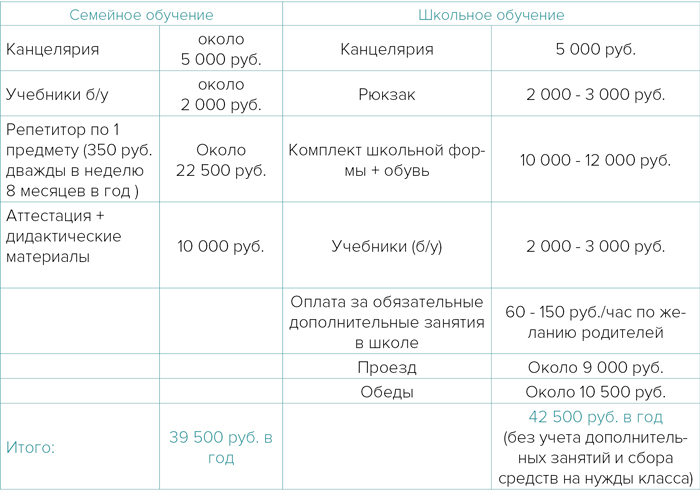

— А как с точки зрения финансов? Есть ли у детей репетиторы по каким-то предметам? Сколько вообще стоит не водить ребенка в школу?

— В целом, наверное, не водить в школу сейчас дешевле. Не нужна форма, на проезд не тратишь, нет сборов денег на школу, еда домашняя. У нас основные расходы — это канцелярия. Уходит ее очень много. Дети много рисуют, пишут. Из крупных расходов: в этом году я купила для дочки бумажные учебники. По ним заниматься удобнее, чем по электронным. Репетитор у нас только по английском языку. Дочка ходит вместе с подругой. Цена — 350 рублей с человека за одно занятие, нас вполне устраивает. Ну и самое дорогое — это оплата дистанционной аттестации и дидактические материалы. В год это удовольствие нам обходится примерно в 10 тысяч рублей.

Реалити-шоу «Битва инвесторов», которое мы запустили весной, продолжается. Участники, простые томичи без особых знаний финансового рынка, постигают, каково это — быть инвестором и иметь свой портфель, ежедневно рисковать деньгами и думать о том, как приумножить стартовый капитал.

По условиям проекта редакция выдала пятерым добровольцам по 12 тысяч рублей на 12 месяцев. Все, с чем герои придут к финалу, они заберут себе. В арсенале наших инвесторов — брокерский счет и мобильное приложение «Мои инвестиции». Им необходимо принимать решения о покупке/продаже тех или иных ценных бумаг и оценивать полученный результат. Кстати, если до этого ситуация на рынке была более-менее спокойной, то прошедшие недели оказались не из легких для наших участников. Вот их впечатления.

Владимир Ковалёв

Владимир КовалёвВ его портфеле были акции «Русала», «Детского мира», «Московской Биржи», Сбербанка, Schlumberger Limited и два лота ETF.

— За последний месяц мы с ребятами дружно пережили первый небольшой, но обвал рынка. Независимо от состава портфелей и выбранных стратегий потеряли все. Было интересно наблюдать, как все делятся впечатлениями и планами в чате проекта: общее дело сближает, и люди с абсолютно разными бэкграундами находят общий язык, поддерживают друг друга, делятся информацией, шутят.

Получив небольшой пинок от рынка, я решил попробовать не делать ничего (хоть это и не совпадает с моей изначальной легендой). Мне захотелось проверить, насколько большими могут быть отклонения и может ли разнообразие моего портфеля помочь выправить положение без активного личного участия. Плюс еще мне светили 2,5 крайне загруженных недели, которые никак не способствовали активности еще и на финансовом рынке. Поэтому я решил совместить полезное с полезным и взял небольшую паузу.

Получив небольшой пинок от рынка, я решил попробовать не делать ничего (хоть это и не совпадает с моей изначальной легендой). Мне захотелось проверить, насколько большими могут быть отклонения и может ли разнообразие моего портфеля помочь выправить положение без активного личного участия. Плюс еще мне светили 2,5 крайне загруженных недели, которые никак не способствовали активности еще и на финансовом рынке. Поэтому я решил совместить полезное с полезным и взял небольшую паузу.

Что из этого вышло? Великолепные Schlumberger вновь на коне, и в целом я практически по всем фронтам в плюсе. Вот так, если не паниковать, можно выбраться из небольшой ямы без потерь.

Книг по финансам я так и не осилил. Подключился к паре блогов занимающихся трейдингом людей, которые анализируют разные источники информации и переносят это все на финансовый рынок. Бесспорно одно: объем проделываемой работы огромен. Также глаз зацепился за то, что даже у опытных игроков вызывают улыбку прогнозы разных источников, например о ценах на нефть — настолько сильно эти оценки порой разнятся.

Ключ к успеху, насколько я понимаю, в максимальном охвате и диверсификации и сочетании краткосрочных и долгосрочных перспектив (в соседних абзацах порой встречаются как недели-месяцы, так и 3-5 лет). И это весьма логично — все яйца в одну корзину не стоит складывать.

Вадим Почтенных

Вадим ПочтенныхВ его портфеле были акции Сбербанка, Cisco Systems, AT&T.

— За последние недели мой портфель изменился, если конкретнее, то стал немного меньше по некоторым приобретениям. Ранее я приобрел акции в валюте по рекомендации tinkoff.ru. Так вот, спустя неделю акции Cisco Systems упали больше чем на 700 рублей. Я был крайне огорчен этим известием, причем нигде не смог найти информацию о причине такого спада. Упала и акция AT&T, но не так сильно, как Cisco. Думаю, в обоих случаях причиной падения стало снижение курса доллара.

— За последние недели мой портфель изменился, если конкретнее, то стал немного меньше по некоторым приобретениям. Ранее я приобрел акции в валюте по рекомендации tinkoff.ru. Так вот, спустя неделю акции Cisco Systems упали больше чем на 700 рублей. Я был крайне огорчен этим известием, причем нигде не смог найти информацию о причине такого спада. Упала и акция AT&T, но не так сильно, как Cisco. Думаю, в обоих случаях причиной падения стало снижение курса доллара.

Через некоторое время акции AT&T стали расти — на текущий момент прирост составляет 8,45 %, или 185 рублей. Меня это радует, как минимум комиссию по приобретению я отбил. Если вернуться к Cisco Systems, то вскоре пошла тенденция на рост, но очень медленная, сейчас я в минусе по акции на 13,1 %. Что же до акций Сбербанка, то они более устойчивые, хоть пока и не показывают прирост по обещанному прогнозу. Еще в августе по ним была отрицательная динамика, на текущий момент с последнего раза прирост составил 5,6 %.

Новых приобретений я пока не делал, есть еще свободные средства — 4 159 рублей. В целом же я пока исключительно в минусе на 715 рублей от портфеля. Решил, что подожду прироста по самой отстающей акции и попробую продать ее с выгодой, чтобы вложиться в более стабильные ценные бумаги. И еще планирую наконец сменить брокерский тариф в целях экономии.

Андрей Капчегашев

Андрей Капчегашев  В его портфеле были акции Сбербанка, АО «Система», «ИнтерРАО».

В его портфеле были акции Сбербанка, АО «Система», «ИнтерРАО».

— Участие в проекте в последние недели проходило в режиме мониторинга рынка. Операций я не выполнял, какой состав портфеля был, такой и остался. Примерно в середине августа портфель ослабел до 11 800 рублей, видимо, потому что акции просели.

С чем это связано, не знаю, но, как я понял, такое произошло не только у меня. Но уже к концу августа позиции откатились до прежних. В настоящее время у меня на счете 12 373 рубля. Прибыль с момента старта составила 373 рубля.

Марина Голикова

Марина ГоликоваРанее купила акции «Московской Биржи», ВТБ, «Алросы», «Русала», ЛСР, «Башнефти», 5 облигаций Республики Коми, FXCN ETF, ОФЗ 26205 и 10 долларов.

— В августе я решила продать доллары, купленные в июле. Курс за это время вырос, прибыль (с учетом комиссии и НДФЛ, которые я заплачу на разницу между покупкой и продажей) составила 4 % за полтора месяца. Конечно, на 10 долларов это всего 25,52 рубля, но все же 4 %!

На высвободившуюся сумму (порядка 670 рублей) докупила по одному лоту акций ВТБ и «Русала», которые как раз просели вместе со всем рынком. В прошлом выпуске я писала, что они продемонстрировали максимальный рост — 15-20 %, но после этого на рынке началась коррекция, и цена снизилась практически до начальных уровней. Эти акции уже были у меня в портфеле, стараюсь действовать по стратегии усреднения: набирать актив не разом на всю сумму, а в несколько заходов.

На высвободившуюся сумму (порядка 670 рублей) докупила по одному лоту акций ВТБ и «Русала», которые как раз просели вместе со всем рынком. В прошлом выпуске я писала, что они продемонстрировали максимальный рост — 15-20 %, но после этого на рынке началась коррекция, и цена снизилась практически до начальных уровней. Эти акции уже были у меня в портфеле, стараюсь действовать по стратегии усреднения: набирать актив не разом на всю сумму, а в несколько заходов.

Например, по «Русалу» у меня было три сделки: 5 июня куплено 30 акций по 23,800 руб./шт., 14 июня — 10 акций по 25,070 руб., 19 августа — 10 акций по 25,755 руб. Несмотря на то, что цена постепенно повышалась, средняя цена покупки составила всего 24,445 руб.

Приложение брокера в августе открывала нечасто: свободных денег нет, подорожавших активов, которые можно продать, тоже нет, на рынке коррекция, почти все в минусе. Зачем мне лишний стресс и подсчет убытков? Решила подождать, пока тренд развернется. И к началу сентября рынок пошел вверх вместе со стоимостью моего портфеля. Прибыль пока не фиксирую, ничего не продаю — еще понаблюдаю.

Начала читать книгу Бенджамина Грэма «Разумный инвестор», но пока не очень продвинулась — не хватает времени, постоянно находятся какие-то более важные дела. Книга описывает американский рынок XX века, но она актуальна и по сей день, поскольку содержит фундаментальные принципы анализа компаний и психологии инвестора.

Наталья Сиротина

Наталья СиротинаУ нее уже есть ETF FXCN.

— За последний месяц я узнала про БПФИ (биржевые паевые инвестиционные фонды) и решила приобрести их себе в портфель. Первыми я купила две акции SBMX (российский аналог ETF). Этот инструмент является оптимальным для пассивного инвестирования с минимальными рисками и невысокими расходами. Прост в применении и ликвиден.

Состав акций SBMX хороший. Это почти все самые крутые акции России. Ты приобретаешь кусочек каждого эмитента и в целом вкладываешься в весь индекс. А регулярно вкладывая накопления в индексные фонды, можно накопить больше средств, чем при работе с одним фондом. Это будет хорошо заметно через время, а пока наблюдаю и жду.

Состав акций SBMX хороший. Это почти все самые крутые акции России. Ты приобретаешь кусочек каждого эмитента и в целом вкладываешься в весь индекс. А регулярно вкладывая накопления в индексные фонды, можно накопить больше средств, чем при работе с одним фондом. Это будет хорошо заметно через время, а пока наблюдаю и жду.

На свой индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый вне проекта, я купила FXRL — это биржевой ETF-фонд акций на базе индекса РТС. Покупая всего одну акцию фонда, ты как бы инвестируешь в акции крупнейших российских компаний. А в августе решила приобрести FXRL и в рамках реалити-шоу.

В портфеле FXRL несколько десятков акций, они представлены в нем в разных пропорциях согласно правилам индекса. А индекс — это как рецепт блюда, но не само блюдо.

Чуть позже я решила обзавестись облигацией «Группы Компаний ПИК» и десятью привилегированными акциями Сбербанка. От обычных они отличаются меньшей ликвидностью и более низким объемом торгов. Но при этом есть выплата дивидендов, и они все равно одни из самых ликвидных на «Московской Бирже». Китайские акции пошли вверх, я их в рамках шоу покупала как раз на спаде. А вот те, что купила на свой ИИС ранее, еще в минусе. В итоге на сегодня мой портфель в плюсе на 4,19 %, или на 499 рублей.

Продолжение следует…

Ученый и бизнесмен Алексей Князев успел поруководить лабораторией в ТГУ, побыть заместителем губернатора, начать бизнес, пережить уголовное преследование из-за установки глиоксаля и не пасть духом. Сегодня он возглавляет Инжиниринговый химико-технологический центр ТГУ (ИХТЦ), и по-прежнему в нем совмещаются пытливый ум химика и предпринимательская жилка. Мы поговорили с Алексеем о том, реально ли в наши дни зарабатывать в науке и какую роль в его жизни играют деньги. Общались на ты, поскольку давно знакомы.

Алексей Князев, 40 лет. Окончил химический факультет ТГУ в 2001 году с красным дипломом. С 2006 по 2012 год заведовал лабораторией каталитических исследований, с 2012 по 2014-й был заместителем губернатора Томской области по инновационной и научно-образовательной политике. С 2015 года — директор Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ и ведущий научный сотрудник отдела инновационных программ и проектов Научного управления ТГУ. Защитил докторскую диссертацию в 2013 году, автор более 100 научных статей и 30 патентов.

— Насколько твоя семья была обеспеченной по советским меркам?

— Мои бабушка и дедушка зарабатывали очень хорошо. Дед был физиком-ядерщиком и имел солидную зарплату, бабушка была профессором и тоже неплохо получала. Оба жили в Томске, причем дед был настолько важным специалистом, что выезжать из города ему было запрещено. И это компенсировалось деньгами. Но покупать все равно было нечего, разве что еще 40 банок кабачковой икры.

У родителей с деньгами все было сложнее, семья была простой — мама работала преподавателем в политехническом университете, а папа на приборном заводе. Мы жили чуть-чуть лучше, чем бедно. Но в семье не принято было об этом говорить. Никто не жаловался, наоборот, родители все время старались что-то придумать.

Приборный завод начал умирать в 1990-е годы, отцу платили мизерные деньги. Чтобы зарабатывать больше, он выучился на токаря и после смены работал на токарном станке. К нам приходили люди со всех автомастерских Томска c разными деталями, а он их ремонтировал. Когда завод стал умирать совсем, папа решил попробовать себя в бизнесе, но у него не получилось. И тогда он пошел на заводы, где его золотые руки были востребованы.

— Родители давали тебе карманные деньги?

— Нет, и я как-то спокойно обходился без них. До третьего курса.

— Помнишь, как заработал свои первые деньги?

— Была в Томске компания, которая активно продавала здесь омское пиво. Ее прогрессивный руководитель решил заняться маркетингом. Правда, тогда это почему-то называлось мерчандайзингом. Нас было четверо парней, раз в неделю мы оббегали все магазины города — каждый в своем районе. Мы записывали, какое пиво в них представлено и по какой цене. За мной числился Октябрьский район, и я тратил по 12 часов в день, чтобы обойти все нужные точки — всего около 250. Один пробег стоил как моя стипендия, а всего таких марафонов было четыре в месяц. Получалась приличная сумма. На заработанные деньги покупал мороженое и реактивы — делал дипломную работу.

Потом я получил водительские права и пытался заработать, развешивая рекламные лайтбоксы с помощью папиного автомобиля. Я думал, что хорошо заработал, пока мне не пришли все штрафы за нарушение ПДД и не обнулили всю мою выручку.

А потом у меня был бизнес — решение задач по химии для двоечников. Это дало мне двойной эффект. Во-первых, я начал зарабатывать нормальные деньги, а во-вторых, у меня вся химия в голове выстроилась по полочкам. Когда на пятом курсе пытаешься решить задачи за первый, понимаешь, что помнишь не все, и приходится перечитывать учебники. Так за несколько лет, решая задачки для других, я вспомнил всю химию.

Особенно мне помогло решение задач двоечникам во время экзаменов. Каждый из них получал несколько заданий, первый час они переписывали их для меня, второй — переписывали мои решения. То есть у меня оставался час, чтобы прорешать 30 вариантов по семь задач. Обычно химия решается со справочниками, а у меня такой возможности не было — приходилось держать все цифры в голове для экономии времени. Естественно, после такой «впайки» химии в голову заниматься ею было легко.

Профессию выбирал не по зарплате

Профессию выбирал не по зарплате

— Учитывал ли ты при выборе профессии ее материальную сторону?

— Нет. На мой взгляд, это вообще неправильно — выбирать специальность, исходя из ее зарплатных перспектив. У меня была другая формула: заниматься нужно тем, что лучше всего умеешь. В моем случае — химией. И ею я зарабатываю столько, чтобы не задумываться о том, хватает ли мне и моей семье. Потому что я делаю работу очень профессионально и тружусь не покладая рук. Уверен, что любой сможет заработать, поступая так же.

— Расскажи о своей первой официальной работе. Сколько ты получал и на что тратил деньги?

— В 2001 году я стал научным сотрудником ТГУ. Моя зарплата составляла 9 тысяч рублей. И вся она уходила на эксперименты. В 2005-м получил первый грант — 90 тысяч рублей. Их я почти полностью потратил на химические весы для лаборатории и расходные материалы. На зарплату себе и коллективу я оставил тысяч шесть-семь. Меня больше волновали весы: без них я не мог проводить эксперименты. Все остальные гранты я привлекал исключительно с прицелом на науку — личный заработок меня не заботил. К примеру, вместо покупки каких-то вещей я тратил свои деньги на ремонт лаборатории или туалетов в корпусе, потому что мне было стыдно водить туда гостей.

— По-твоему, есть ли сегодня проблема утечки наиболее устремленных и способных химиков в бизнес или иные, более выгодные в плане денег профессии?

— Я знаю очень мало ученых, которые взяли и пошли в бизнес. Некоторые переходят в научные центры крупных компаний, где продолжают заниматься наукой. Поэтому особой проблемы в плане утечки «химических» мозгов из науки в Томске я не вижу. Другой вопрос — многие хорошие ученые стремятся покинуть Россию. Это меня беспокоит, и я всегда думаю над тем, какие условия труда организовать, чтобы закрепить у себя ценные кадры. Вообще неправильно, когда работодатели действуют по принципу «незаменимых людей нет». Мол, если тебе что-то не нравится, можешь уйти, мы быстро найдем другого. Я предпочитаю работать с людьми более талантливыми в своих профессиональных сферах, чем я, и стараюсь не терять их.

— Сколько получают твои сотрудники?

— Разработчики, с которыми работает ИХТЦ, в среднем получают 80 тысяч в месяц. Участники разработки, в основном это молодые ученые, зарабатывают порядка 30 тысяч. Я считаю, что в науке у ученого есть все шансы зарабатывать много. И здесь есть выбор — зарабатывать государственные деньги или хоздоговорные. И у тех, и у других есть свои минусы. Государственные деньги — безумные и бездумные. Государство платит большие деньги ни за что. За публикации, за патент, за отчет — иными словами, за бумагу.

И есть многомиллионные гранты, которые государство готово платить за фундаментальные разработки, которые принесут практическую выгоду. По итогу им нужна не какая-то конкретная технология или конструкция, а просто отчет о том, что эта выгода достигнута. Грубо говоря, можно вообще ничего не делать, а через год сдать шикарный отчет, приложив к нему старые диссертации, и никто не проверит результат на практике. А зачем проверять, это же фундаментальная работа. Мы весь год думали, на своих установках работали, все пробы вылили, вот вам отчет. И всех все устраивает.

У меня пока нет хоздоговоров на 100 миллионов. Но я понимаю: когда промышленность заплатит такие деньги, меня возьмут за горло и скажут: «Работай, нам нужен результат, мы должны эти 100 миллионов отбить». Они платят, понимая, что мой результат принесет им прибыль за счет корректировки технологии, улучшения качества продукта, снижения объема отходов, внедрения новых методик.

Почему еще мне нравится работать с промышленностью? Если я сделаю для государства мегарезультат и в моем отчете будут данные, претендующие на Нобелевскую премию, это будет ровно так же, как если я сделаю компиляцию из старых диссертаций. И следующие деньги от государства я буду получать на общих основаниях, конкурируя с остальными за заявки. Если я для промышленности делаю результат, который показывает мою высокую эффективность и дает увеличение их прибыли, со мной незамедлительно заключается следующий договор, и он обычно больше предыдущего. И ты постепенно подбираешься к тем 100 миллионам рублей. И их тебе платят, потому что ты молодец.

— Какой уровень зарплаты сегодня должен бы быть в среднем у ученого?

— Вообще, я думаю, все ученые делятся на зарабатывающих и незарабатывающих. Среди них есть те, кто хотят зарабатывать и от того, что не зарабатывают, грустят и жалуются. А есть те, кто не зарабатывают и не хотят зарабатывать. Им все равно. Я знаю одного гениального томского ученого, который, когда у него заканчиваются деньги, идет на особый сайт, где выкладывают задачи разные мировые компании. И за их решение платят деньги — 5 тысяч долларов, 50 тысяч долларов и так далее.

К примеру, некий фонд объявил конкурс на технологию очистки озера в Англии, которое заросло тиной, и за три первых лучших научных решения пообещал солидное вознаграждение. Наш томский ученый взял верхний куш в 20 тысяч долларов, предложив засеять озеро на один сезон растением из верховьев Ганга. Оно убьет сорняк, а потом его можно просто собрать и утилизировать в виде компоста. Это к слову о том, что заработать можно всегда.

У меня странное отношение к деньгам

У меня странное отношение к деньгам

— У тебя бывали периоды острой нехватки денег? Приходилось занимать или брать кредит?

— Нет. Денег мне всегда хватало. Я работал и зарабатывал.

— Ты считаешь себя обеспеченным человеком?

— Да. Думаю, меня можно отнести к людям с высоким уровнем дохода.

— Как ты охарактеризуешь свое отношение к деньгам?

— Оно у меня странное. С одной стороны, я всегда был ученым без мотивации на личное обогащение. При этом я пятый год являюсь бизнесменом и обязан переживать о финансах компании. У меня есть финансовая политика, финансовый план, стратегия развития, я планирую годовой оборот и прибыль, за 6 месяцев до конца года я планирую финансовый план следующего. У меня есть трехлетняя среднесрочная стратегия. В этом всем отсутствуют мои личные финансы. Они являются производной финансового благополучия моей компании.

У меня было несколько хороших установок от родных. Больше всего мне понравилось то, что сказала бабушка: идеальный вариант, когда у тебя денег столько, сколько тебе нужно; а нужно тебе столько, чтобы ты не задумывался, сколько их у тебя. Я понял: если меня не беспокоит наличие денег, значит, у меня столько, сколько мне нужно.

— Но мало только зарабатывать — нужно уметь вложить деньги, чтобы приумножить свой доход. Как у тебя с этим? Покупаешь облигации, ценные бумаги, валюту?

— Нет. Мои деньги — это активы производственной и инжиниринговой компаний, которые мы с братом развиваем, чтобы семья в целом была обеспечена. Я ни во что не вкладываю. Когда окупаемость бизнеса будет достаточной, приобрету ценные бумаги, да те же облигации Томской области.

— У тебя трое детей — 5, 7 и 14 лет. Ты прививаешь им финансово грамотное поведение?

— Да, я начал этим заниматься. Считаю, что детям нужно не только давать карманные деньги, но и учить обращаться с ними — копить, учитывать и так далее. Своим детям я начал давать деньги лет с 5-6, объясняя, что на них можно что-то себе купить. Когда ребенок думает, что у него денег много и он купит себе машинку, я говорю: «Давай посчитаем, у тебя много монет, но этого хватит на полмашинки», чтобы ребенок задумывался о ценности вещей.

Еще один важный аспект: ребенок должен понимать, что деньги не растут на деревьях и не берутся из банкомата просто так — их нужно заработать. В нашей семье есть система денежных поощрений за хорошие поступки или поведение. Это небольшие деньги, чтобы не развращать детей бесконечными возможностями. При этом я не сторонник того, чтобы платить им за хорошую учебу или уборку в своей комнате. То, что они хорошо учатся, — это их собственное приобретение. Они не для меня учатся, а для себя. По идее, я за это платить не должен. Но поощрять за что-то — почему бы нет. Вообще, тут очень тонкая грань: как дать ребенку деньги, чтобы они его не испортили. Мои возможности позволяют это сделать, поэтому я очень аккуратно к таким вопросам отношусь.

— Сегодня финансовая грамотность населения — это целый национальный проект, об этом много говорят на уровне правительства РФ, наш журнал много об этом пишет. На твой взгляд, насколько все это важно и нужно?

— Я убежден, что финансовую грамотность населению нужно прививать, и чем раньше, тем лучше. Потому что мы крайне финансово безграмотны, отсюда в том же Томске засилье микрофинансовых организаций, ломбардов, залов игровых автоматов… Мы словно изголодались по какой-то «жести» и постоянно в нее вляпываемся. Стоит кому-то открыть букмекерскую контору, в нее сразу же идут клиенты, которые зачем-то делают ставки на спорт. Или берут заем, показывая один паспорт, а потом удивляются, почему все так плохо. Людей нужно обучать искусству управления финансами, чтобы они не только не теряли деньги, но и могли приумножить свой доход с помощью легальных инструментов.

В конце лета культурный Томск облетела новость: неизвестный бизнесмен из Новосибирска купил две квартиры в старом деревянном доме и решил устроить в одной из них свободный для посещений музей профессорского быта эпохи Серебряного века. Прежде в нашем городе доминировали два варианта обхождения с деревянной исторической архитектурой: она либо горела, либо сдавалась в аренду «за рубль» с целью дальнейшей реставрации. Какую выгоду пришлый человек ищет в превращении старого деревянного многоквартирника в образцовый культурный объект, мы попытались узнать, посетив будущий музей.

Илья Атапин, 50 лет. Предприниматель и коллекционер со стажем из Новосибирска. Половину своей жизни собирает антиквариат и мебель XIX-начала XX века. В Томске поселился пять лет назад, после поступления сына на исторический факультет ТГУ. Сейчас сын учится в магистратуре в Санкт-Петербурге, а Илья намерен превратить одну из своих квартир в оригинальный открытый культурно-просветительский проект.

Объект

Двухэтажный деревянный дом по улице Кузнецова, 30, построенный в начале ХХ века по проекту знаменитого архитектора Оржешко в стиле модерн с элементами народной архитектуры. Все четыре квартиры в доме изначально предназначались для томской профессуры. Здесь жили композитор Эдисон Денисов, сибирский радиофизик профессор Владимир Кессених и другие известные люди. В собственности Ильи Атапина сегодня находится половина дома, где в трехкомнатной квартире площадью 90 м2 воссоздан интерьер гостиной, спальни и кабинета представителя сибирской университетской среды начала ХХ века.Планы

По словам томского искусствоведа и краеведа Екатерины Кирсановой, одного из авторов культурного проекта, открытие квартиры-музея намечено на октябрь. Предполагается проводить по три экскурсии в день, каждая примерно на десять человек, по расписанию. Разрабатывается сайт для записи участников мероприятий. Помимо экскурсий, музей будет открыт для лекций, чаепитий, рождественских вечеров, демонстраций частных старинных коллекций. Все предметы здесь можно трогать, а на стульях и диванах сидеть.Цена и выгоды

Квартира была приобретена Ильей Атапиным за 4 миллиона рублей, ее ремонт обошелся еще в 1,5 миллиона. Оценить всю обстановку — старинную мебель, книги, журналы, столовые приборы и прочее — затруднительно, поскольку вещи приобретались на протяжении трех десятилетий, а стоимость реставрации предметов тогда и сейчас отличается на порядки. Коммунальные расходы по квартире оцениваются ежемесячно в 8-10 тысяч рублей. Хозяин не ищет значительных прибылей от своего культурно-просветительского проекта: если удастся окупить лишь «коммуналку», этого будет достаточно.

«Под вальсы Шуберта и хруст французской булки»

«Под вальсы Шуберта и хруст французской булки»Вход в музей-квартиру — прямо с улицы, что уже необычно для большинства исторических зданий, куда со времен Швондера принято заходить с черного хода. В светлой просторной гостиной старинная мебель — диван, оттоманка и ломберный столик — профессура, оказывается, развлекалась игрой в карты.

— Продували казенное жалование? — спрашиваю хозяина бывших профессорских хором Илью Атапина.

— Оно у них было хорошее, не то, что сейчас: получали по 50 % надбавки за северный стаж. К тому же подрабатывали платными лекциями.

На столике лежат иллюстрированные журналы времен Первой мировой войны, на стене — настоящий отрывной календарь 1909 года с милыми анекдотами того времени и рецептами блюд, о которых сегодня уже никто не помнит. Илья Атапин говорит, что первое официальное упоминание об этом доме относится к 1911 году, но в реальности он, похоже, на пару лет старше.

— Здание строилось как доходное и его сразу приспособили под сдачу четырех квартир университетской интеллигенции. Место очень выгодное, рядом располагались доходные дома небезызвестной в Томске Марии Петровны Карболовой. Ее брат, подполковник Сибирского стрелкового полка, воевал в русско-японскую. Она умерла где-то в 1909-м, и все досталось ее наследникам, а они пригласили Оржешко, который построил на этом месте здание в стиле модерн.

— Здание строилось как доходное и его сразу приспособили под сдачу четырех квартир университетской интеллигенции. Место очень выгодное, рядом располагались доходные дома небезызвестной в Томске Марии Петровны Карболовой. Ее брат, подполковник Сибирского стрелкового полка, воевал в русско-японскую. Она умерла где-то в 1909-м, и все досталось ее наследникам, а они пригласили Оржешко, который построил на этом месте здание в стиле модерн.

Во время Гражданской войны здесь, по-видимому, квартировали колчаковские офицеры: при реставрации на чердаке нашли остатки мундиров, офицерские наградные шашки, винтовочные патроны, погоны поручиков и мичманов колчаковской военной флотилии. После Гражданской войны просторные помещения разбили на 12 комнатушек, превратив в общежитие-коммуналку для той же профессуры. Сегодня в своей части дома я вернул первоначальную планировку.

На стенах гостиной висят фотографии томичей начала века. На одном снимке — мальчик-гимназист в 1907 году, на другом — он же, но уже спустя четыре года, студент-политехник. Фото очень качественные, и люди на них с несовременным спокойным выражением лиц, горделивой посадкой головы и говорящим живым взглядом.

— Некоторые снимки навевают печаль. Видишь на них молодые и счастливые лица, а на обороте подпись: «Маша и Петя, убиты в 1920 году», — комментирует Илья.

Комнаты освещаются электрическими лампами, переделанными из керосиновых местными умельцами еще в дореволюционные времена. На одной из стен висит простенькая картина с видом какого-то невзрачного серого домишки. Видя мое недоумение, Илья Атапин поясняет:

— Сама по себе картина особой ценности не имеет. Но ее написала Августина Капустина, учившаяся рисованию вместе с Врубелем чуть ли не у самого Шишкина. Талантами она не отметилась, зато у нее был старший брат Саша по фамилии Попов — тот самый, изобретший радио. Он из-за нее приезжал в Томск и, похоже, попутно телефонизировал его. Сама же она вышла замуж за профессора Капустина. Тот, в свою очередь, был любимым племянником Менделеева, которого приглашали ректором в Томский университет.

Однако великий химик отказался и предложил вместо себя племянника-профессора. Капустин же переехал из Омска, где его папа — известный в те времена человек — однажды приютил у себя квартирантом Фёдора Достоевского. Писатель даже изобразил впоследствии Капустина-старшего в некоторых своих произведениях. Вот вам и цепочка, которая прослеживается при взгляде на эту простенькую картинку Капустиной «Наш дом». От Врубеля и Попова к Менделееву и Достоевскому. У вас в Томске вообще в избытке таких поразительных историй, но здесь этого совсем не ценят. Впрочем, это общая для России проблема.

Ушедшая эпоха на ощупь

Ушедшая эпоха на ощупьРядом с гостиной в квартире находится спальня, которую совместили с кабинетом. Кровать истинно купеческая — резная, массивная, хотя и узковатая даже по нынешним меркам — для тощей, но высокоинтеллектуальной публики. Печки в доме сохранились, но уже не действуют.

— Всю мебель и вещи я покупал в Новосибирске, хотя родом они из Томска. Просто многие учреждения и люди в 30-е годы переехали отсюда в Новосибирск. Часть предметов куплена в Петербурге. Оценить их сейчас довольно сложно: смысл реставрации в том, что она обходится в разы больше, чем изначальная вещь. Простой венский стул может стоить тысячу рублей, а хороший реставратор возьмется работать над ним минимум за три, а то и пять тысяч. Но главное — нужно еще разыскать людей, способных на такой кропотливый труд.

Вот раскладывающийся ломберный столик, обитый изнутри зеленым сукном, на котором записывали мелом счет. Он может стоить до десяти тысяч, а с реставрацией — как договоритесь. В Москве или Питере вообще цены заоблачные. Когда я впервые принес туда предмет, чтобы прицениться, мне ответили: «А ты откуда? Из Новосибирска? Ох нет, ты лучше в Сибири кого-нибудь найди, а мы тебе даже цену предлагать не будем, чтобы не испугать».

— А в Новосибирске и Томске остались хорошие реставраторы?

— В Томске знаю только одного, в Новосибирске — больше. Но они помогают мне по дружбе, поскольку реставрация им вообще не выгодна, проще сделать новую мебель «под старину». То же самое и с часовщиками: тех, кто может починить большие механические часы, почти не осталось. Мне нравятся многие вещи чисто из утилитарных соображений. Вот мы сидим на оттоманке, она вся разбирается и на ней можно спать, почему сейчас такую не выпускают?

— А в Новосибирске пользуется спросом дореволюционный быт?

— Думаю, даже больше, чем в Томске. Но у нас нет роскошных деревянных домов, как здесь. По крайней мере, таких, где можно сделать что-то подобное, я не видел. В Новосибирске они все в муниципальной или федеральной собственности, но аренда не интересна. Многие старинные строения навсегда изувечены перепланировкой, их уже не восстановишь. А этот дом ценен даже по томским меркам еще и тем, что в нем сохранилась парадная — таких сейчас вообще единицы. Ведь что делали в советское время? Оставляли черный вход, а парадный перекрывали и делали там еще одну квартиру.

О ценностях — одноразовых и вечных

О ценностях — одноразовых и вечныхСтоловая в квартире-музее под стать всему помещению — большая и светлая. На белоснежной скатерти старинные серебряные приборы из Польши, которая входила тогда в состав империи, и фарфор. Величественная буфетница резного дерева, на стенах — подлинные гравюры.

— Я собирал эти предметы более 20 лет, но не как фанатик-коллекционер, а просто покупал то, что нравится. Такой же интерьер и в моей новосибирской квартире, сын вырос среди подобных вещей, неудивительно, что он стал историком. Все считают, что раньше в таких деревянных домах жили примитивно, а на самом деле — широко и просторно. Вот здесь потолки сейчас четыре метра, а были еще выше, поскольку из-за ремонта перекладывали пол.

Мне вообще не понятны современные квартиры, которые продают как элитные, по 100 тысяч за «квадрат». Там плитка китайская, синтетика и пластмасса, потолки ниже, и все восхищаются: «Вот роскошь». А в чем же роскошь-то? Со старой обстановкой просто не сравнится, ведь все отвыкли от высоких светлых комнат с длинными окнами, привыкли к клетушкам с низкими потолками.

Мне вообще не понятны современные квартиры, которые продают как элитные, по 100 тысяч за «квадрат». Там плитка китайская, синтетика и пластмасса, потолки ниже, и все восхищаются: «Вот роскошь». А в чем же роскошь-то? Со старой обстановкой просто не сравнится, ведь все отвыкли от высоких светлых комнат с длинными окнами, привыкли к клетушкам с низкими потолками.

В Новосибирске я 20 лет жил в больших комнатах и здесь уже пять, я хотел бы, чтобы другие поглядели, в чем заключается настоящая роскошь. Многие даже не знают естественных стандартов, им нужен толчок, чтобы открылись глаза на здоровые условия проживания.

Какой финансовый «выхлоп» можно ожидать от устройства в этом уникальном доме квартиры-музея? По словам Ильи Атапина, лично он будет доволен, если удастся покрыть текущие коммунальные расходы, а о какой-либо большой прибыли речи не идет.

— Не вижу смысла вваливать большие деньги в покупку и ремонт квартиры, ее интерьер, чтобы потом драть с посетителей большие деньги за входной билет. Проще было бы поставить какой-нибудь коммерческий ларек или сдавать это помещение в аренду, с дешевой мебелью. Этот проект исключительно для души. Мне недавно исполнилось 50 лет, подумалось: я живу в окружении хороших вещей и в достойной обстановке, почему бы не познакомить других людей с тем, что является нормальными культурно-бытовыми условиями для этого города? Хочется, чтобы здесь закрутилась творческая жизнь, чтобы сюда приходили интересные люди, а этот интерьер и предметы вдохновляли их на оригинальные просветительские проекты.

Ведь эта идея не моя — аналогичные частные музеи существуют в других городах России, и опытные люди помогают мне советами. Например, в Томске есть коллекционеры старинных предметов быта, и об их собраниях мало кто знает, им просто негде выставляться. Почему бы не проводить эти выставки здесь, в естественной для них обстановке? Многие просто не догадываются о ценности той или иной вещи, не знают, что раньше, в допотребительскую эпоху, все эти предметы несли куда больший смысл. Сегодня все не так.

Знаете, что первое бросаются здесь снимать посетители? Пластиковые электрические выключатели на стенах «под старину», которые я накупил по дешевке за 200 рублей! Глядя на них, все ахают, хотя квартира наполнена множеством уникальных вещей более чем столетнего возраста. Почему всегда замечают не то, что на самом деле удивительно?

Покупка продуктов отнимает уйму времени. Полки переполнены однотипными товарами, среди которых масса фейковых. Разборчивому покупателю каждый раз приходится исследовать мелкий шрифт на упаковке, чтобы по данным о составе понять, какой продукт качественный, а какой — подделка. Давайте разберемся, откуда ждать подвоха.

Личный опыт

Личный опытДо того как у меня появился ребенок, я покупала продукты, не читая этикеток. У меня сформировались свои, не самые здоровые вкусы, и в магазине я делала выбор исходя либо из привычки — этот товар я беру всегда, либо велась на маркетинг — как не попробовать новинку, если к тому же два по цене одного? Да многие так делают. С рождением сына все изменилось. Потому что на самые обычные продукты, которые я, кормящая мать, ела (причем вообще всегда), он реагировал сыпью, диатезами и расстройством желудка. Тогда я погрузилась в чудесный мир этикеток.

Оказалось, во-первых, что товары с нормальным натуральным составом существуют даже в супермаркетах. В моей голове перестала работать массовая установка «какая разница, что покупать, все равно везде сплошная химия». Во-вторых, сахар в магазинной «кондитерке» — часто самый безопасный ингредиент. В-третьих, когда я перестала есть заменители продуктов, отдав предпочтение натуральным хлебу, маслу, сыру и мясу, у меня сами по себе растаяли несколько килограммов и исчезли некоторые проблемы с ЖКТ. Из этого всего я сделала вывод: тратить время на изучение этикеток нужно. Хотя это нудно и долго.

Обман с помощью маркировки

Обман с помощью маркировкиПо закону российские производители обязаны указывать, из чего состоит продукт. Товары с искусственными заменителями в составе должны не только отличаться наименованием, но и стоять на отдельной полке. Сыр, сливочное масло и молоко — отдельно, сырные и молочные продукты, спреды — отдельно.

Однако производители не так просты, теперь они стараются запутать покупателя, не нарушая правил. Упаковка подделок очень похожа на натуральный продукт, только формулировки будут немного другие. Пачка спреда будет внешне походить на сливочное масло, только в названии не встретится само слово «масло». Будет написано просто «Крестьянское» или «Деревенское» крупными буквами.

С 1 июля в правилах торговли, действующих в России, появился новый пункт — о раздельных полках на витринах для молочных продуктов с заменителями молочного жира (СЗМЖ) и без (БЗМЖ). На этикетках теперь присутствуют эти аббревиатуры, но отделять натурпродукты от фальсификата никто не торопится. В Томске уже проводились рейды по крупным торговым сетям, и почти везде нашли нарушения правил торговли молочкой.

Миссия покупателя остается прежней — читать этикетки. Причем важно понимать, на что нужно обращать внимание при выборе качественного продукта. Ведь даже надпись «Сделано по ГОСТу» ни о чем не говорит. Для маргаринов и других заменителей натуральных продуктов тоже есть свои государственные стандарты. То есть про них тоже можно сказать, что они сделаны по ГОСТу, только для другого вида продуктов. Если уж вы хотите убедиться в достоверности ГОСТа, поищите на этикетке его номер и сверьтесь в интернете.

Мы разберем несколько продуктов, у которых можно встретить очень много поддельных двойников.

Производители пользуются известной всем со времен СССР сине-белой упаковкой и знакомыми шрифтами, чтобы вводить в заблуждение. У настоящего продукта на этикетке должен быть значок ГОСТа и одно из трех названий: «Сгущенные сливки с сахаром», «Обезжиренное с сахаром сгущенное молоко» или «Цельное с сахаром сгущенное молоко». Любые другие названия — «Сгущенка», «Варенка», «Молоко сгущенное», «Сгущенка и сливки», «Сгущенка с сахаром» — означают только то, что в их составе заменители натуральных продуктов. Стоит знать, что с 2013 года действует межгосударственный стандарт ГОСТ 31688 — 2012.

В составе масла могут быть только цельное молоко и сливки, иногда соль. Если на упаковке указаны растительные масла (арахисовое, пальмовое, кокосовое) или некий ингредиент с загадочным названием «заменитель молочных жиров», это уже маргарин. Натуральное масло имеет жирность не ниже 72,5 %. Сейчас на упаковке спредов и маргаринов запрещено использовать слово «масло», поэтому производители будут писать просто «Бутербродное», «Крестьянское» без слова «масло» в конце.

Важно понимать, что натуральные молочные продукты не могут стоить слишком дешево. Например, для приготовления 1 килограмма сыра требуется в среднем 11 литров молока, а для 1 килограмма сливочного масла — 20 литров молока.

Идеальный сыр должен изготавливаться только из молока и продуктов его переработки, закваски (животного или бактериального происхождения) и соли. На практике встретить сыр без включения консервантов — миссия из невыполнимых. Но стоит знать основные правила выбора натурпродукта.

В составе настоящего сыра не должно быть растительных жиров, он состоит только из молочного жира. Все остальные изделия, содержащие заменители молочного жира, должны называться «сырный продукт», «продукт комбинированный», «продукт из сыра» и так далее. Если они продаются под видом сыра, то это фальсификат. Причем среди продуктов, расфасованных на развес, подделки встречаются чаще.

Любое молоко, даже ультрапастеризованное (то есть нагретое до температуры 137 градусов и выдержанное при ней несколько секунд, что продлевает срок его хранения до полугода), должно храниться в холодильнике. Состава на нем может вообще не быть, так как продукт однокомпонентный. Может быть написано «молоко нормализованное» — это говорит о том, что молоко натуральное, но его технологически довели до определенного процента жирности.

На упаковке должно быть написано именно «йогурт», а не созвучное название типа «фругурт», «йогуртовый десерт», «молокосодержащий продукт на йогуртовой основе», «продукт термизированный» и прочие уловки изобретательных производителей. В составе — молоко, сливки, закваски молочно-кислых культур.

Здесь производителям не запрещено использовать слово «шоколад», даже если перед вами совсем не он, а шоколадный продукт. Вместо названия все расскажет состав. Настоящий шоколад сделан не из какао-порошка, а из тертых какао-бобов и какао-масла. В нем также не будет добавки Е-746, которую используют в кондитерских изделиях, экономя дорогое сырье. Внешне шоколад глянцевый, матовый только в месте разлома. Ломается с характерным хрустом.

7. Тушенка

В ГОСТах на тушенку прописаны основные названия консервов из тушеного мяса: «Говядина тушеная», «Свинина тушеная», «Баранина тушеная», «Гуляш». Если перед вами просто «Тушенка», «Завтрак туриста» и прочие маркетинговые названия, проходите мимо. Для тушеной говядины ГОСТ-5284-84, а для тушеной свинины — ГОСТ-697-84.

В техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» есть требование, по которому производители обязаны наносить на этикетку отдельную надпись о красителях, способных негативно сказываться на активности и внимательности детей: «Содержит краситель (красители), которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Однако далеко не все производители соблюдают это предписание.

Недобросовестные участники рынка часто прикрывают огрехи состава картинками из детских мультиков. Запомните красители, которые могут вызывать у детей синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ): азорубин (Е122), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), красный очаровательный AC (Е129), понсо 4R (Е124) и тартразин (Е102).

Настоящее масло оливы относится к ценным продуктам, его стоимость в среднем в 5-6 раз выше подсолнечного. Оригинал должен выпускаться и разливаться в одной стране, при этом его упаковывает сама фирма-производитель. Лучше не покупать продукцию, выпущенную в стране, где не выращиваются оливки.

В колбасе главное что? Мясо! Оно и должно быть в самом начале состава. В идеале хорошая колбаса состоит из мяса (говядины и/или свинины), шпика, а также соли, воды и специй. Плохо, когда к ним добавляют всякие заменители мяса — соевый или растительный белок и каррагинан. Чтобы сэкономить на мясе, добавляют еще камедь и крахмал, которые хорошо впитывают воду и дают бесполезный объем. Еще стали использовать не растительный, а животный белок, который по своей сути — переработанные соединительная ткань, хрящи, жилы и кожа. Поскольку такой белок безвкусный, добавляют усилитель вкуса глутамат. То же самое происходит при добавлении мяса птицы или ММО (мясо механической обвалки): птицу измельчают на фарш целиком, извлекая только крупные осколки костей, но мелкие могут попадаться в колбасе.

Думаю, принцип понятен. Натуральные молочные продукты не должны содержать растительных жиров. Наличие консервантов группы «Е» тоже говорит о более низком качестве товара — производители часто используют его, чтобы удешевить продукт. И особенно внимательно стоит относиться к формулировкам на упаковках продуктов. Часто в спешке можно не заметить, что мы положили в корзину что-то «Крестьянское», но явно не масло или «глазированный сырок» совсем без творога вместо «сырка творожного глазированного». И конечно, качественные натуральные продукты будут стоить дороже.

Полезные ссылки

Где проверить ГОСТы с этикеток?

• standartgost.ru — здесь можно проверить соответствие продукта ГОСТу

• roscontrol.com — негосударственный проект, который с помощью экспертов и лабораторий контролирует качество товаров и услуг. На этом же ресурсе публикуются результаты исследований, проведенных спецпроектом «Этикетка без обмана», который следит за соответствием информации на этикетке фактическим свойствам товара. Можно предложить для экспертизы любой товар из магазина.

Использованы материалы НП «Росконтроль»

Досье

Александр Логинов, 33 года. Владелец школы танцев Fiesta. Физик по неоконченному высшему образованию.

Около 15 лет назад Александр Логинов увлекся танцами — очень модным тогда направлением хастл. Ученики нашли его сами: несколько ребят, увидев, как танцуют Александр с партнершей, попросились на обучение. Так и появилась школа, через которую на сегодняшний день прошло уже несколько тысяч человек.

Школа нашла нас сама

Школа нашла нас сама— Это было лето 2008-го. Мы были молоды, любили танцевать и частенько устраивали с друзьями танцевальные вечеринки на открытом воздухе. Мне написала девушка: мол, есть небольшая группа ребят, которые очень хотят научиться танцевать хастл, — могу ли я помочь? Мы, конечно же, согласились. Было очень интересно попробовать себя в новой роли. Мы сняли два зала, причем находились они в разных концах города. Один — в «Юпитере» на Каштаке, второй — в «Маяке» на Иркутском. Занимались несколько раз в неделю то там, то там почти все лето. Потом ребята разъехались на каникулы.

В сентябре они привели новых желающих. Вот так и началась наша школа. Хотя тогда мы не относились к этому как к бизнесу. Мы просто были ребятами, которые умеют танцевать и хотят научить этому других. Так мы работали несколько месяцев. Сделали несколько наборов. Ученикам нравилось — мы открыли группы для продолжающих. И вот тогда пришли к тому, что нам нужен свой зал, свой дом, где всем будет комфортно заниматься. С этого момента наша школа началась официально.

Что такое хастл?

Хастл — парный танец, строящийся на импровизации и взаимодействии партнеров. В хастле партнер ведет, а партнерша — следует за ним. Для хастла характерно сочетание движений из разных танцевальных стилей — от классических бальных до хип-хопа.

Эволюция рекламы

Эволюция рекламы— Открываясь на новом месте, мы создали группу во «ВКонтакте» (сегодня в ней около 5 тысяч участников) и начали давать первую рекламу. Она была до ужаса простая и дешевая, но очень эффективная. Мы в программе Word делали объявления о наборе в группу для желающих заниматься хастлом, указывали адрес и телефон, распечатывали на черно-белом принтере и расклеивали по городу. Всё! Рекламная кампания была по цене пачки бумаги для принтера, но при этом собирала нам полную группу желающих заниматься. Мы очень долго пользовались этим каналом продвижения.

Чуть позже начали делать красивые цветные афиши, стали покупать рекламу в маршрутках, что, кстати, тоже оказалось весьма действенно. Очень много работали с соцсетями: рассылали персональные поздравления с днем рождения с приглашением на первый бесплатный урок, устраивали розыгрыши, активно вели и до сих пор ведем группу.

Сейчас все это, если честно, не приносит ничего. Такие методы продвижения не то что устарели — они просто ушли в историю. Появилась куча новых каналов выхода к клиенту, но все они очень дорогие. Например, чтобы сейчас собрать новую группу из 10 человек, на рекламу мне приходится тратить около 20 тысяч рублей. Это большие деньги. Отбиваю я их только со второго месяца занятия группы, когда ребята покупают абонементы второй раз.

Команда

— Изначально основателей школы было трое: я с партнершей и наш друг. На втором году работы к нам присоединилась еще одна девушка, она же первая и отделилась. Еще двое ушли в 2014-м. Проработав несколько лет в одиночку, я понял, что в команде мне легче. Но как и во всем, здесь свои плюсы и минусы: когда ты один, любое твое решение — аксиома, но с другой стороны, принимать решение в одиночку тяжелее.

Четыре года без вложений

Четыре года без вложений— Если говорить об арифметике нашего бизнеса, то первые крупные вложения потребовались только через четыре года после открытия школы. До этого мы обходились текущими заработками. Около 1,2 миллиона рублей нам потребовалось на ремонт нового помещения. Речь идет о нашем «доме» на Источной, 10. Это было наше самое большое и самое родное помещение. Там мы проработали почти четыре года.

Помню, мы очень долго искали помещение поближе к центру. Когда смотрели варианты в бизнес-центре «Гринвич», который тогда еще строился, прораб рассказал о помещении, которое в итоге и стало нашим. Но тогда оно не сдавалось, а продавалось. Бетонная коробка в черновой отделке — ни пола, ни потолка, ни труб, ни электрики. Мы его посмотрели, потом я сел и начал рисовать. В итоге у меня вышел идеальный план.

Начались просчеты стоимости. На ремонт нужно было около 1,2 миллиона рублей. Мы долго договаривались с собственником об аренде. В итоге он дал добро, сошлись на том, что первые два года мы не будем платить аренду в счет денег, которые потратим на ремонт. Деньги на ремонт искали всем миром. Часть взяли в кредит, часть — из собственных накоплений, тогда у меня было еще два партнера.

Мода на танцы прошла?

Мода на танцы прошла?— Сказать честно, школа никогда не приносила сверхприбыли. Да, мы зарабатывали нормальные деньги, но не супербольшие. Пик спроса за всю историю школы пришелся на 2013 год. Тогда мы как раз базировались на Источной. В тот год к имеющимся двум залам мы сняли еще один в соседнем здании, потому что площади просто не вмещали всех желающих. Постоянных клиентов было около 200 человек ежемесячно. Для сравнения: сейчас, после недавнего ухода двух тренеров, которые увели с собой часть клиентов, у нас занимаются около 70 человек.

Резкий обвал спроса произошел в 2014 году во время кризиса. Тогда взлетел курс доллара и цены на все, люди, напугавшись таких перемен, отмели все необязательные расходы. К сожалению, для многих это оказались танцы. Причем такая ситуация была во всех городах России. С тех пор мы наблюдаем падение спроса. Безусловно, когда кризис поутих, часть клиентов вернулась, но далеко не все.

Я думаю, в падении спроса еще виновата и мода на танцы. Она прошла. Ее заменила мода на квесты, которая тоже понемногу уходит, им на смену пришли квизы и мода на спорт. Я к такому затуханию отношусь спокойно. Меня спасает то, что я никогда не относился к школе просто как к бизнесу. Это мое любимое дело. Увлечение, которое когда-то приносило мне хорошие деньги. Сейчас у меня появилась еще одна работа, чему я тоже рад. При этом школа для меня не потеряла своей значимости.