«…Дней Александровых прекрасное начало»

Хотя впервые внешний заем Российская империя осуществила в Голландии еще в 1769 г., лишь через сорок лет 25 марта (по старому стилю) 1809 г. император Александр I подписал указ, в котором говорилось о необходимости выпуска первого внутреннего займа. Этому в немалой степени способствовала внешнеполитическая ситуация. Голландия, где до этого размещалось большинство облигаций российских займов, была оккупирована Францией. Финансовый рынок Европы был расстроен в результате наполеоновских войн.

Отметим, что в первые десятилетия XIX в. в России была сформирована определенная финансовая инфраструктура. Действовал государственный Заемный банк, Сохранные и Ссудные казны, Приказы общественного призрения, городские общественные банки. Все эти учреждения осуществляли финансовые операции. В 1810 г. была основана Комиссия погашения государственных долгов, которая стала выпускать государственные займы и контролировать операции с ними.

После окончания Отечественной войны в сфере финансов были осуществлены некоторые преобразования. В апреле 1817 г. функции Государственной комиссии погашения долгов были изменены. С этого момента она стала отвечать за ведение Государственной Долговой книги, в которую должны были заноситься все государственные займы — внешние, а также срочные и бессрочные внутренние. Кроме того, на Комиссию возлагалось производство всех дел, связанных с заключением и погашением новых государственных займов.

7 мая того же года был учрежден Совет государственных кредитных установлений, на который был возложен контроль за Государственной комиссией погашения долгов и государственными банками. Контроль должен был заключаться в предварительном рассмотрении и вынесении заключения по всем предложениям в сфере кредита, а также в ревизии и проверке законности всех кредитных операций. В этот же день был утвержден Устав государственного Коммерческого банка, в соответствии с которым банк мог выдавать вкладчикам собственные свидетельства и билеты.

Первый блин

Первый блин

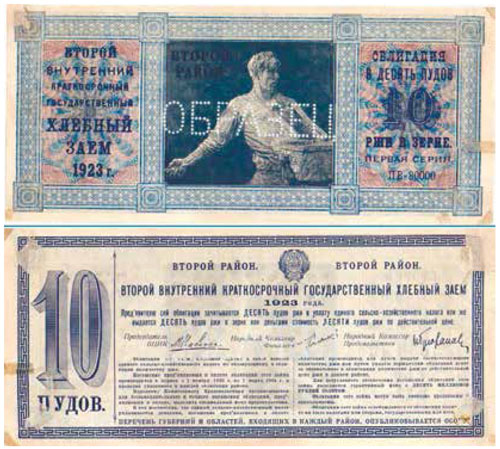

Первыми ценными бумагами, которые стали обращаться на внутреннем финансовом рынке, стали облигации государственных займов. Впервые к внутреннему займу правительство России решилось прибегнуть лишь в 1809 г. 25 марта 1809 г. император Александр I подписал указ, в котором говорилось о необходимости разработки Положения о внутренних займах. Но основные правила были изложены уже в самом указе. Они заключались в следующем. Срок займов устанавливался 5-летний, в случае желания подписчиков он мог быть продлен, но не более 10 лет. В оплату облигаций займа принимались суммы не менее 1 000 рублей государственными ассигнациями или золотой, серебряной или медной монетой. Уплата процентов и погашение должны были производиться в тех же денежных знаках, в которых покупались облигации, или (по желанию владельцев облигаций) в государственных ассигнациях по курсу на момент оплаты. По займам должны были платить 6% годовых и «сверх того грации 1%». При этом и проценты и грация выплачивались ежегодно на год вперед.

Облигации внутренних займов было указано принимать «как наличные деньги» в залог по всем подрядам и откупам, в оплату же таможенных сборов и «откупной питейной суммы» — не более 20%. Сумма первого займа не была определена (по некоторым данным, она составила 100 млн руб.). Хотя условия первого внутреннего займа были достаточно привлекательными, его размещение получилось неудачным. В 1809 г. от продажи облигаций было получено 1 612 958 руб., в 1810 г. — 1 672 600 руб., всего — 3 285 558 руб.

Объяснение этой неудачи дореволюционные исследователи видели в отсутствии привычки населения вкладывать деньги в ценные бумаги. Деньги отдавались в Заемный банк, Сохранные и Ссудные казны, Приказы общественного призрения, которые хотя выплачивали меньшие проценты (5%), но зато гарантировали основную сумму вклада, в то время как курс облигаций мог понижаться. Кроме того, сказывалось и отсутствие соответствующей инфраструктуры. Получение процентов по займу было возможно только в С.-Петербурге, а Приказы общественного призрения были широко распространены и в провинции. Несмотря на неудачу, выпуск первого внутреннего займа в 1809 г. можно считать началом российского фондового рынка.

Новые планы

Новые планы

В 1810 г. весь внутренний долг составлял 668 млн руб., 577 млн из которых приходилось на выпуск необеспеченных ассигнаций. Для уменьшения внутреннего долга была предпринята попытка превращения части ассигнационного долга в облигации внутреннего процентного займа. По указу от 27 мая 1810 г. был выпущен заем «для рассрочки долга по ассигнациям» на сумму в 100 млн руб. ассигнациями пяти выпусков по 20 млн руб. из 6% годовых. Облигации номиналом 1 000 руб. ассигнациями (причем 1 руб. серебром равнялся 2 руб. ассигнациями) сроком на 7 лет выпускались от имени Комиссии погашения государственных долгов. Первый выпуск удалось разместить за год к июню 1811 г.

Надвигавшаяся Отечественная война 1812 г. сорвала финансовые планы правительства. Главной задачей стал поиск дополнительных источников финансирования. Уже в апреле 1812 г. впервые были выпущены «краткосрочные облигации Государственного казначейства» номиналом от 200 до 500 руб. сроком на 1 год и с доходностью 6% годовых. Полученные за данные облигации деньги предназначались на закупку продовольствия для армии.

10 мая 1817 г. последовал указ о выпуске нового внутреннего займа. И этот и следующий заем (указ от 16 июня 1818 г.), внесенный в Долговую книгу как «четвертый», предназначались для изъятия из обращения ассигнаций, курс которых в послевоенные годы значительно снизился. По первому займу вкладчики за каждые внесенные 100 руб. получали облигаций на 120 руб., а по четвертому — на 115 руб.

Кроме того, по указу от 1 июля 1817 г. были выпущены еще два внутренних займа («второй» и «третий» по нумерации Долговой книги). Один предназначался для консолидации долгов по военному и морскому ведомствам за подряды и поставки, другой — для консолидирования долгов по заимствованиям из различных казенных учреждений: Департамента уделов, Приказов общественного призрения, Заемного банка, духовных училищ и др. Обязательства этих займов вносились в Долговую книгу по мере проверки прав кредиторов казны.

Все четыре внутренних займа были шестипроцентными. Номинал облигаций начинался от 100 руб. для именных билетов и равнялся 500 руб. для бумаг на предъявителя. Проценты выплачивались дважды в год в той же валюте, в которой был сделан вклад. В 1822 г. в Долговую книгу был внесен пятый заем, предназначавшийся для тех же целей, что и второй и третий займы.

Все внутренние займы были вполне успешно реализованы. По всем пяти займам казна получила 94,64 млн руб. серебром или 331,24 руб. ассигнациями. Но полностью поставленных целей данные займы не достигли. Продолжался как выпуск ассигнаций, так и заимствования из казенных кредитных учреждений. Бюджетный дефицит также не был ликвидирован.

Самые популярные

Самые популярные

Правительство было вынуждено вновь обратиться к внешним займам. Но в то же время в начале 1830-х годов в обращении появились внутренние краткосрочные займы. Ими стали билеты Государственного казначейства (серии), которые были впервые выпущены на основании манифеста от 13 июля 1831 г. на общую сумму в 30 млн руб. ассигнациями, тремя сериями по 10 млн руб. каждая. В манифесте было объявлено, что «билеты Государственного казначейства представляют не что иное, как способ ускоренного получения государственных доходов», что они «совершенно различны от ассигнаций», а также «не имеют ничего общего» с внешними займами. Эти билеты были выпущены номиналом в 250 руб. ассигнациями сроком на 4 года, с уплатой 4,32% годовых (для удобства расчетов — по 90 коп. в месяц на каждый билет).

Билеты выдавались и принимались казной по всем платежам, кроме платежей кредитным учреждениям. При приеме билетов в казенные платежи проценты начислялись только за полные месяцы. Между частными лицами прием билетов и зачет процентов осуществлялся по взаимной договоренности. В залоги по казенным подрядам и поставкам билеты принимались как наличные деньги. Погашение билетов производилось ежегодно, начиная с конца второго года после выпуска, по 1/3 всех выпущенных в обращение билетов. С этой целью соответствующее количество билетов из числа поступивших в казенные платежи передавалось для уничтожения в Государственную комиссию погашения долгов.

Достаточно быстро билеты Государственного казначейства на внутреннем рынке стали очень популярной бумагой для размещения текущих средств и мелких сбережений, так как предоставляли держателям значительные выгоды и удобства. Во-первых, обращаясь как наличные деньги, они еще и приносили доход; во-вторых, их стоимость не была подвержена биржевым колебаниям; в-третьих, принимались в казенные платежи и залоги; в-четвертых, переходили из рук в руки как бумаги на предъявителя без каких-либо формальностей; в-пятых, проценты по ним уплачивались в любом казначействе, а не только в одной Комиссии погашения долгов, как это было принято в отношении облигаций государственных займов.

В апреле 1840 г. для увеличения оборотных средств Государственного казначейства были выпущены 4 новых серии (I-IV) уже в металлической валюте, каждая по 3 млн руб. серебром. Номинал билетов составлял 50 руб. Срок обращения — 8 лет. Погашение должно было производиться в последние четыре года. Прибыльность оставалась та же — 4,32%.

В 1845 г. три последние серии казначейских билетов, номинал которых указывался в ассигнациях, были заменены новыми тремя сериями (V-VII) в металлической валюте. В последствии правительство неоднократно прибегало к такому способу отсрочки оплаты своих долгов «для облегчения оборотов государственного казначейства и доставления оному средств к безотлагательному выполнению чрезвычайных расходов, необходимых для охранения безопасности империи при постоянных смутных обстоятельствах в разных государствах Европы». К 1855 г. билетов Государственного казначейства находилось в обращении на 75 млн руб. серебром.

Таким образом, можно говорить, что первыми ценными бумагами, с которых начинается отсчет внутреннего фондового рынка России, были облигации государственных займов.

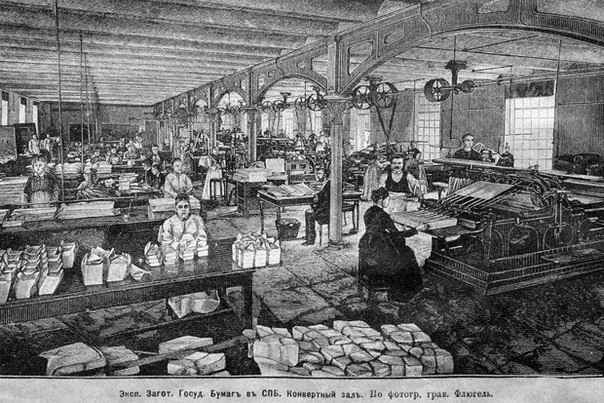

В 1820-х гг. в связи с тем, что министерство финансов почти не производило новых выпусков бумажных денег, предпочитая справляться с хроническим дефицитом государственного бюджета с помощью займов, Экспедиция стала усиленно выпускать гербовую и вексельную бумагу, различные свидетельства и акции, процентные банковские билеты.

В 1820-х гг. в связи с тем, что министерство финансов почти не производило новых выпусков бумажных денег, предпочитая справляться с хроническим дефицитом государственного бюджета с помощью займов, Экспедиция стала усиленно выпускать гербовую и вексельную бумагу, различные свидетельства и акции, процентные банковские билеты.

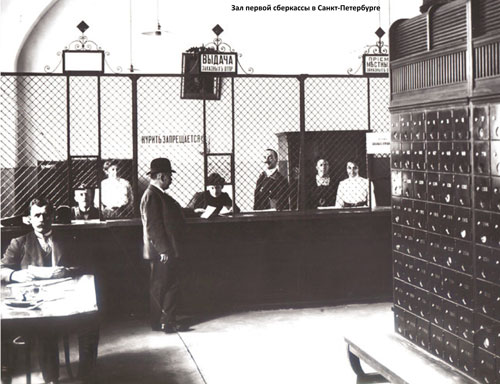

Аналогичный характер имело другое подобное учреждение — Либавская сберегательная касса, открытая в 1825 году группой частных лиц и находившаяся под контролем Либавского магистрата. Она также помещала вложенные в нее средства в ссуды частным лицам под залог ценных бумаг и векселей, а доходы от ее деятельности шли на поддержку местных благотворительных учреждений. Вклады принимались размером от 1 до 100 рублей серебром. Максимальный размер вклада составлял 500 рублей, при его достижении вклад возвращался вкладчику.

Аналогичный характер имело другое подобное учреждение — Либавская сберегательная касса, открытая в 1825 году группой частных лиц и находившаяся под контролем Либавского магистрата. Она также помещала вложенные в нее средства в ссуды частным лицам под залог ценных бумаг и векселей, а доходы от ее деятельности шли на поддержку местных благотворительных учреждений. Вклады принимались размером от 1 до 100 рублей серебром. Максимальный размер вклада составлял 500 рублей, при его достижении вклад возвращался вкладчику.