Медицина особых ситуаций

Рубрику ведет

Эвелина Закамская

главный редактор телеканала «Доктор»

Мы продолжаем совместную рубрику нашего портала и телеканала «Доктор». На что имеют право больные в сложной жизненной ситуации, что делать, если травмировались на работе, а также о других видах «особой» медицинской помощи.

Патронаж

Патронаж

Патронажная служба — организация, которая присматривает за людьми в сложной жизненной ситуации и помогает им. В нашей стране наиболее востребован уход за пожилыми людьми и патронаж беременных и младенцев.

Будущие мамы регулярно посещают врача в женской консультации, а дома их планово навещают акушерки и медсестры из детской поликлиники. В первые дни после выписки из роддома врач-педиатр и медсестра навещают маму с ребенком. Все эти услуги бесплатны.

Другая распространенная форма патронажа — оказание помощи инвалидам и людям преклонного возраста. Сиделка или патронажная сестра постоянно отслеживает самочувствие подопечного, измеряет давление, делает уколы, ставит капельницы, контролирует прием медикаментов, а также берет на себя решение некоторых бытовых вопросов. В государственных организациях существуют квоты на бесплатное обслуживание. Чтобы претендовать на него, нужно написать заявление в социальные службы. Это может сделать родственник или социальный работник.

Оформление инвалидности

Оформление инвалидности

Необходимость в оформлении инвалидности возникает, когда человек полностью или частично теряет трудоспособность. Официально признать человека инвалидом и присвоить ему группу инвалидности может только медико-социальная экспертиза. Если вы считаете, что поводов для оформления инвалидности достаточно — обращайтесь к своему лечащему врачу. Он поможет написать заявление и подготовить все необходимые документы для передачи в бюро экспертизы. Процедура эта долгая, ведь кандидату предстоит собрать убедительные свидетельства собственной нетрудоспособности. Нередко для этого врач отправляет его на дополнительные обследования и анализы. Сама экспертиза для пациента полностью бесплатна. По форме это консилиум врачей разных специальностей. Решение выносится после голосования всех членов экспертизы.

Если вас не устраивают выводы комиссии, вы имеете право обжаловать их в суде в течение месяца. Если же инвалидность оформлена, вам необходимо регулярно ее подтверждать — проходить повторные обследования: инвалидам первой группы раз в два года, второй и третьей — ежегодно.

Производственные травмы

Производственные травмы

Производственная травма — это несчастный случай с сотрудником, произошедший во время исполнения им должностных обязанностей.

Если вы получили травму на рабочем месте, первым делом вызовите врача. Затем — представителей администрации. Не стоит покидать место происшествия самостоятельно, иначе травму могут признать бытовой. По закону акт о травме должен быть составлен в течение 3 дней.

Пострадавшему должны быть возмещены расходы на лечение. Выплаты по больничному составят 100 %, независимо от трудового стажа.

ЭКО

ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — вспомогательная медицинская технология, которую используют в случае бесплодия. Яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют в пробирке. Полученный эмбрион развивается в инкубаторе, затем его переносят в полость матки. Стоимость процедуры — от 150 000 рублей, без учета медикаментов. Однако сделать ЭКО можно и бесплатно, по полису ОМС. Принять участие в программе бесплатного ЭКО могут как семейные пары, так и одинокие женщины. Официальной регистрации брака не требуется. Одиноким нужно учитывать, что донорский материал для ЭКО не входит в программу и оплачивать его придется самостоятельно. Все пациенты должны иметь заключение о бесплодии.

Направление на ЭКО можно получить у гинеколога по месту жительства. Далее оба партнера проходят обследование более чем по 30 пунктам. Могут быть противопоказания — например, порок сердца или лейкоз. Если со здоровьем все в порядке, скорее всего вопрос будет решен положительно. Количество попыток оплодотворения не ограничено. По статистике, с первой попытки беременность наступает у 64 % пациенток, со второй — у 90 %.

Паллиативная помощь

Паллиативная помощь

Паллиативная помощь — это медицинская помощь неизлечимо больным — пациентам с онкологией в терминальной стадии, СПИДом или другими тяжелыми заболеваниями. Главное показание к паллиативному лечению — развитие хронического болевого синдрома. В список первоочередных процедур входит обезболивание, снятие паталогических симптомов, таких, как интоксикация. Все это позволяет существенно улучшить качество жизни больного человека.

Паллиативная помощь финансируется из местных бюджетов, то есть вне рамок ОМС. Однако, чтобы оказать надлежащую помощь всем нуждающимся, бюджетных средств недостаточно. Поэтому создаются частные центры и хосписы, в которых паллиативная помощь предоставляется без квот и очередей.

Медицинская помощь иностранцам

Медицинская помощь иностранцам

Каждый год в Россию приезжают сотни тысяч граждан других стран. Какой объем медицинской помощи они получат в случае травмы или болезни?

Скорая медицинская помощь оказывается иностранцам бесплатно. Госпитализация и первичные мероприятия по устранению угрозы жизни также оплачиваются за счет средств российского бюджета. Для этого не нужен медицинский полис или прописка. С момента, когда угроза жизни исчезает, медицинские услуги оказываются на коммерческой основе — за счет личных средств граждан или организаций, которые несут за них ответственность.

Иностранцы с видом на жительство и их дети имеют право получить полис ОМС. Исключение — граждане из стран СНГ, которые находятся в России в качестве рабочей силы. Граждане Республики Беларусь получают временный полис ОМС при наличии у них временной регистрации.

Иностранные туристы обычно оформляют медицинскую страховку еще у себя дома. При наступлении страхового случая помощь им будет оказана в размере суммы, предусмотренной страховым договором.

Граф Николай Петрович Шереметев

Граф Николай Петрович Шереметев

Пётр Львович Барк

Пётр Львович Барк

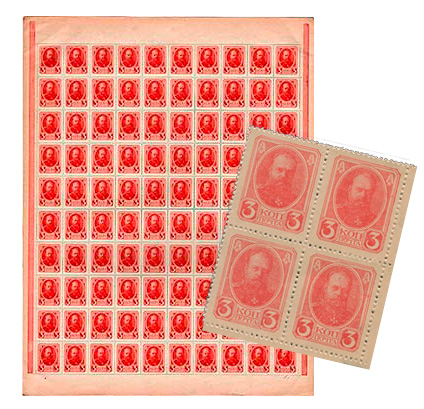

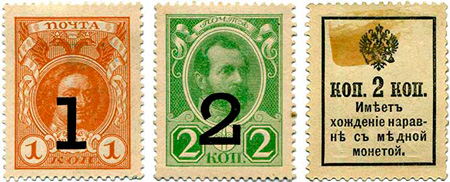

Уголовное Уложение 1903 года говорило, что любой, кто надругается над изображением царствующего императора, оскорбит память деда, родителя или предшественника государя, будет наказан. Наказания разнились в зависимости от тяжести преступления — от заключения в крепость до восьмилетней каторги. Согласно этому закону любой чиновник, наложивший штемпель на юбилейную марку, становился преступником. При этом, отказываясь выполнять свои прямые обязанности, чиновники рисковали остаться без работы.

Уголовное Уложение 1903 года говорило, что любой, кто надругается над изображением царствующего императора, оскорбит память деда, родителя или предшественника государя, будет наказан. Наказания разнились в зависимости от тяжести преступления — от заключения в крепость до восьмилетней каторги. Согласно этому закону любой чиновник, наложивший штемпель на юбилейную марку, становился преступником. При этом, отказываясь выполнять свои прямые обязанности, чиновники рисковали остаться без работы.

Марки Минераловодского городского самоуправления

Марки Минераловодского городского самоуправления Марки Бакинской городской управы

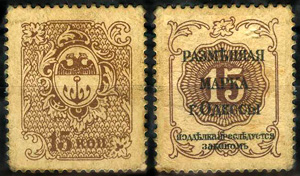

Марки Бакинской городской управы Марки Одессы, 50 копеек Одесса

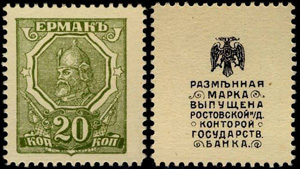

Марки Одессы, 50 копеек Одесса Марки Донского Войска

Марки Донского Войска Марки крымского правительства

Марки крымского правительства Марки Амурского областного земства

Марки Амурского областного земства

Сколько стоит приготовить

Сколько стоит приготовить