Выдать десять миллионов за десять минут

Требование национализации банковской системы после осуществления пролетарской революции было одним из основополагающих во взглядах марксистов. Уже в «Коммунистическом манифесте» в 1848 г. К. Маркс и Ф. Энгельс выдвинули этот лозунг в качестве одного из важнейших мероприятий революционной власти: «Централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом и исключительной монополией».

В дальнейшем эти положения были развиты В. И. Лениным, который национализацию банков считал одной из важнейших мер в борьбе с экономической разрухой и финансовым кризисом. По его мнению, благодаря национализации банков государство «…впервые получило бы возможность сначала обозревать все главные денежные операции, без утайки их, затем контролировать их, далее регулировать хозяйственную жизнь».

Ленин доказывал, что экономическая возможность национализации банков «…создана как раз капитализмом, раз он доразвивался до векселей, акций, облигаций и проч. Тут остается только объединение счетоводства». Он подчеркивал, что для этого нет ни малейших технических трудностей, что объединение всех банков в единый государственный банк можно осуществить в течение нескольких недель, если этому не будут препятствовать руководители частных банков.

Но даже несмотря на, казалось бы, четкие теоретические положения, финансовая программа большевиков оставалась достаточно расплывчатой и содержала лишь общие положения. Однако конкретная повседневная деятельность правительства заставила революционеров обратить на финансовую сферу самое пристальное внимание.

Взятие Государственного банка

Взятие Государственного банка

В большую проблему для революционного правительства большевиков и левых эсеров превратилось подчинение Государственного банка, так как сразу после октябрьских событий на совместном собрании руководителей Министерства финансов и Госбанка было принято решение о неподчинении новой власти. В результате Совет народных комиссаров (Совнарком) не мог получить средства даже на оплату канцелярских расходов. Его просьбы в Госбанк о выделении 10 млн руб. оставались без ответа. 6 ноября на заседании Совета Государственного банка было рассмотрено письменное требование Совнаркома о выдаче ему 10 млн руб. Но Совет Госбанка единогласно постановил: требование Совнаркома о выдаче каких-либо сумм не удовлетворять как незаконное. Кроме того, текущий счет на имя Совнаркома в Госбанке также не может быть открыт, так как Совнарком не является юридическим лицом.

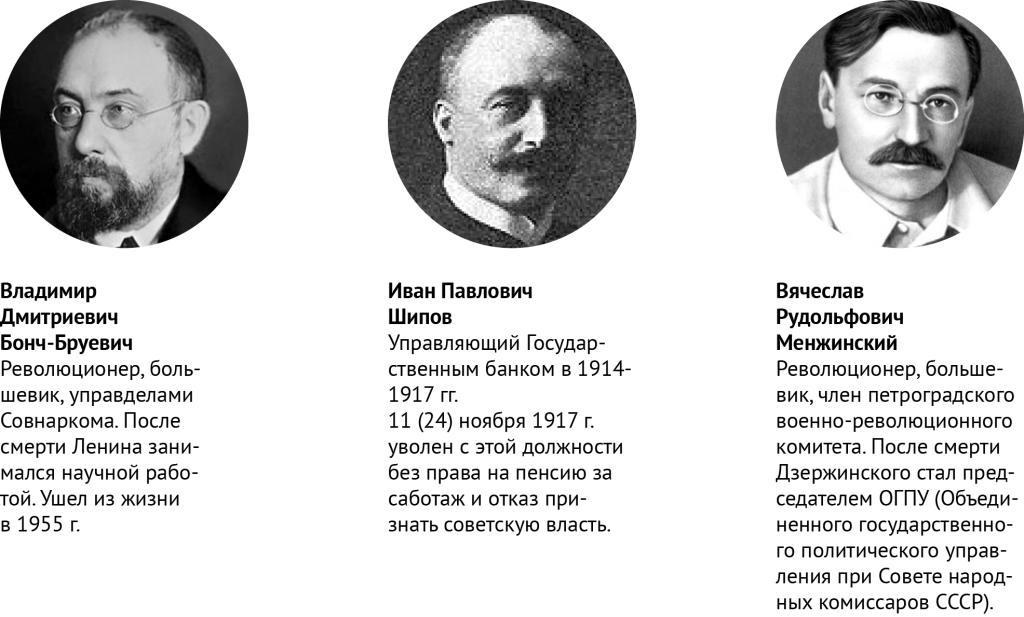

Тогда новая власть предприняла попытку решить возникшую проблему вооруженным путем, что впоследствии стало обычной практикой. Утром 7 ноября во все воинские части Петроградского гарнизона была разослана телефонограмма, предлагавшая прислать своих представителей в Смольный. В тот же день солдатская делегация вошла в здание Госбанка. Менжинский вручил мандат на получение 10 млн руб. и от имени Совнаркома заявил, что те, кто будет препятствовать выполнению распоряжений советского правительства, будут считаться государственными преступниками. На размышление руководству банка было дано 10 минут.

По воспоминаниям одного из участников событий, со стороны сотрудников раздались протесты против «взлома народного сундука», распоряжаться которым может только законная власть, избранная легитимным путем. Но через несколько минут выяснилось, что на мандате Менжинского нет подписи В. И. Ленина, как председателя Совнаркома. Отсутствовали подписи и на требовании о выдаче денег. Послышались нелестные для революционеров замечания: «…И вот с такими-то бумажками Совнарком требует выдачи 10 миллионов народных денег». Кроме того, в Госбанке возникло еще несколько вопросов. В требовании не было указано, почему Совнарком просит выдать деньги из Госбанка, хотя это относится к компетенции казначейства; почему Совнарком требует именно 10 млн руб., а не меньше или больше; непонятно, удовлетворится ли Совнарком 10 млн руб. или в ближайшее время последуют новые требования.

Таким образом, первая атака на Государственный банк завершилась ничем. Переломным моментом в отношениях Советского правительства и Госбанка стало 11 ноября 1917 г. В этот день «за отказ признать Совет Народных Комиссаров» были уволены некоторые руководители Госбанка и Министерства финансов. 13 ноября В. И. Ленин издает распоряжение: «Служащие Государственного банка, отказывающиеся признать Правительство Рабочих и Крестьян — Совет Народных Комиссаров и сдать дела по Банку, должны быть арестованы». Почти все высшие и средние служащие открыто объявили забастовку. Они покинули банк и унесли с собой ключи от денежных касс, сейфов и шкафов с документами.

Национализация коммерческих банков

Национализация коммерческих банков

По воспоминаниям управляющего делами Совнаркома В. Бонч-Бруевича, еще в начале ноября 1917 г. В. И. Ленин попросил его разработать план действий по национализации банков, рассчитывая провести ее в конце ноября. Бонч-Бруевич стал собирать информацию об акционерных банках и их руководителях. Но хотя подготовка операции велась тайно, уже через несколько дней стало известно, что руководители банков активно обсуждают возможность национализации. К удивлению Бонч-Бруевича, сведения, вероятно, «утекли» из Смольного, где «дискуссии по самым животрепещущим и конспиративным будущим мероприятиям…правительства велись вовсю, без малейшего стеснения и предосторожности» новоявленными чиновниками.

Было решено форсировать подготовку. По плану Ленина, вооруженные отряды в один день должны были занять все банки и лишь затем на заседании ВЦИК предстояло принять декрет об их национализации. В каждый банк необходимо было назначить комиссара. 14 декабря 1917 г. операция началась. В 7 часов утра из ворот Смольного выехали автомобили, в которых находились комиссары и преданные им латышские стрелки. К полудню частные банки были заняты революционными отрядами, а директора арестованы и доставлены в Смольный, где несколько комнат были выделены для содержания арестованных. Многие из директоров выразили желание продолжить работу и при советской власти, поэтому были отпущены по домам.

Поздно вечером открылось очередное заседание ВЦИК, на котором рассматривался проект декрета о национализации банков. В ходе развернувшихся прений Ленин, как обычно, очень резко выступил против своих оппонентов, критикуя тех, кто «пытался нас запугать, что мы идем и к верной гибели, и в верную пропасть», проводя национализацию частных банков. Этот упрек был адресован меньшевику Б. Авилову. Отвечая на выступление левого эсера В. Трутовского, призывавшего к детальной предварительной проработке проекта, председатель Совнаркома сделал упор на то, что «неутверждение декрета сейчас же приведет к тому, что банки примут все меры для сугубого расстройства хозяйства». В результате поставленные перед уже свершившимся фактом представители оппозиционных партий не смогли ничего изменить.

Критические выступления

Критические выступления

Еще более резкой была критика со стороны противников советской власти, которые практически сразу заявили, что содержание декрета о национализации банков и введение контроля над банками, «напоминающее простой красногвардейский налет, отчетливо говорят, что большевики в первую голову искали здесь для казны денежных запасов, а сама национализация была для них делом второстепенным». Необходима была осторожность, предварительная разработка, создание необходимого государственного аппарата. Но большевики «осуществили контроль над банками в грубой, дикой форме красногвардейского налета». Заняв все входы и выходы банковских помещений вооруженными матросами, они ввели внутрь невежественных комиссаров и сразу парализовали тонкий и сложный финансовый аппарат. В результате большевистской национализации получилось лишь полное расстройство финансового аппарата, анархическая дезорганизация промышленности и торговли.

Бывший член правления Азовско-Донского банка Е. М. Епштейн писал, что «термин «национализация», который власть большевиков использует стыдливо во всех своих декретах, ни в коей мере не отражает суть действий советских властей по национализации. «Национализация» — это не что иное, как насильственный захват собственности граждан без компенсации нанесенного ущерба. Даже термин «конфискация» не соответствует большевистской практике «национализации». «Конфискация», к которой прибегает государственная власть в определенных политических или юридических условиях, абсолютно не должна быть синонимом растраты и уничтожения конфискованного имущества».

Епштейн считал, что «с учетом мнения, которое новая власть сформировала о банках как основной цитадели капиталистического господства, овладение кредитными учреждениями должно было нанести смертельный удар по капиталистическому миру. По данному вопросу правительство не ошибалось: паралич банковской системы явился одной из основных причин упадка всех без исключения отраслей национальной экономики России. Но с точки зрения практического значения данной меры, правительство жестоко заблуждалось и прежде всего потому, что его специалисты были полными невеждами в вопросах банковского дела. Эти специалисты полагали, что, овладев банками, правительство получит огромное количество золота, других богатств, валюты и, в конце концов, все денежные капиталы страны».

Несмотря на критику, революционные радикалы, отрицавшие роль денег и считавшие необходимостью превращение банков в расчетные центры, добились своего. Национализировав коммерческие банки и переименовав Государственный банк в Народный, советское правительство объявило об их слиянии. После завершения процесса объединения учреждения бывшего Государственного банка стали называться основными отделениями Народного банка, а отделения, преобразованные из бывших частных банков, — филиальными отделениями Народного банка.

Досье

Досье

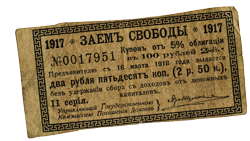

Частью каждой облигации был лист купонов — 10 штук, которые использовались в качестве денежных знаков. В то время расплачиваться купонами от различных ценных бумаг было вполне обыденным делом.

Частью каждой облигации был лист купонов — 10 штук, которые использовались в качестве денежных знаков. В то время расплачиваться купонами от различных ценных бумаг было вполне обыденным делом. Так, Боголепов пытался обосновать необходимость выпуска и приобретения займа «корыстными и безрассудными» действиями старой власти, а также перспективами «народной свободы». «Интересы государственного кредита и интересы народного хозяйства потребовали того, чтобы новая Россия в лице своего Временного правительства признала все старые долги, все государственные займы и обязательства, которые были заключены как до войны, так и во время войны.

Так, Боголепов пытался обосновать необходимость выпуска и приобретения займа «корыстными и безрассудными» действиями старой власти, а также перспективами «народной свободы». «Интересы государственного кредита и интересы народного хозяйства потребовали того, чтобы новая Россия в лице своего Временного правительства признала все старые долги, все государственные займы и обязательства, которые были заключены как до войны, так и во время войны.

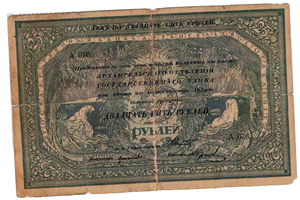

Бумажные деньги Временного правительства номиналом 250 и 100 рублей в народе прозвали «думскими»: на обороте тысячной купюры изображался Таврический дворец в Петрограде, где заседала Государственная Дума.

Бумажные деньги Временного правительства номиналом 250 и 100 рублей в народе прозвали «думскими»: на обороте тысячной купюры изображался Таврический дворец в Петрограде, где заседала Государственная Дума.

В апреле 1920 года в прежде зависимом от Российской империи Хивинском ханстве была провозглашена Хорезмская народная Советская республика. В том же году ее правительство приняло решение о выпуске собственных денежных знаков. Однако в республике не было ни запасов бумаги, ни полиграфического оборудования. Поэтому деньги стали выпускать на шелковой ткани. Ее в этих краях было в избытке: на территории республики была развита кустарная шелковая промышленность.

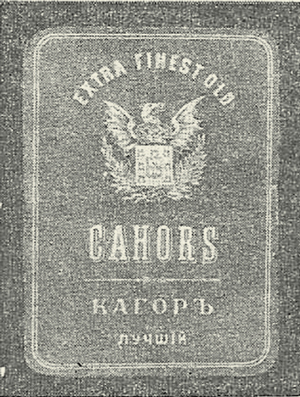

В апреле 1920 года в прежде зависимом от Российской империи Хивинском ханстве была провозглашена Хорезмская народная Советская республика. В том же году ее правительство приняло решение о выпуске собственных денежных знаков. Однако в республике не было ни запасов бумаги, ни полиграфического оборудования. Поэтому деньги стали выпускать на шелковой ткани. Ее в этих краях было в избытке: на территории республики была развита кустарная шелковая промышленность. В 1918 году А. А. Семенов организовал кооператив «Товарищество розничной торговли». Организация занялась выпуском денег-квитанций. Материал для выпуска Семенов нашел на местном складе: это был большой запас этикеток для винных бутылок. В царской России вино разливали в бутылки без этикеток. Этикетки давали покупателю отдельно, как свидетельство качества напитка. Почти все население Якутии в те времена было безграмотным. Надписи, касающиеся названия и качества вина, люди не могли прочитать. Они видели только картинку, печать и номинал. Поэтому найденные этикетки с яркими и хорошо различимыми рисунками отлично подошли на роль денег.

В 1918 году А. А. Семенов организовал кооператив «Товарищество розничной торговли». Организация занялась выпуском денег-квитанций. Материал для выпуска Семенов нашел на местном складе: это был большой запас этикеток для винных бутылок. В царской России вино разливали в бутылки без этикеток. Этикетки давали покупателю отдельно, как свидетельство качества напитка. Почти все население Якутии в те времена было безграмотным. Надписи, касающиеся названия и качества вина, люди не могли прочитать. Они видели только картинку, печать и номинал. Поэтому найденные этикетки с яркими и хорошо различимыми рисунками отлично подошли на роль денег.

В кладах XV-XVI веков часто находили неполноценные монеты. Люди специально срезали края монет, надеясь, что убыль не будет заметна, а накопленное серебро прятали в кладах.

В кладах XV-XVI веков часто находили неполноценные монеты. Люди специально срезали края монет, надеясь, что убыль не будет заметна, а накопленное серебро прятали в кладах.

Рубль, перечеканенный из талера

Рубль, перечеканенный из талера

Медный бунт

Медный бунт