2 Дек 2019

Без рубрики

До середины XIX в. в России не было определенного порядка составления бюджета. Процесс составления государственной росписи доходов и расходов считался важной государственной тайной, в которую посвящались только немногие влиятельные высшие чиновники.

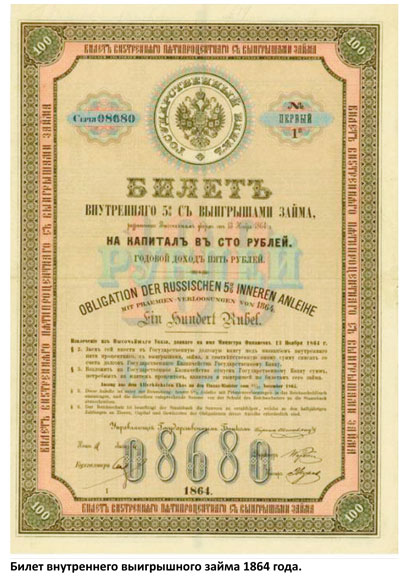

Не было ни четкого планирования расходов, ни строгого учета поступающих доходов. Только в 1862 г. были изданы Правила составления смет по росписи, улучшен государственный контроль, впервые стала публиковаться государственная роспись доходов и расходов (бюджет). На каждый год министр финансов стал составлять проект росписи, который направлялся для обсуждения и одобрения в Государственный Совет, после чего утверждался императором и публиковался.

После Манифеста 17 октября 1905 г. и созыва Государственной Думы ей было предоставлено право рассмотрения и утверждения государственного бюджета. Положение в стране в тот период было очень сложным: поражением закончилась русско-японская война, продолжалась первая русская революция, экономика находилась в состоянии кризиса, финансово-кредитная система замерла в ожидании отмены золотовалютного стандарта. Вот как депутаты характеризовали ситуацию в стране: «… Положение государственных средств не очень благоприятное, государственные потребности — огромны, расходы по многим неотложным нуждам населения исчисляются на многие сотни миллионов рублей, а народ беден, налогов новых вводить почти нельзя, старые налоги платить и так уже трудно, казенное хозяйство расстроено, дает недостаточно дохода, и казна много терпит от злоупотреблений и казнокрадства».

Дума бессильна, а страна разорена

Дума бессильна, а страна разорена

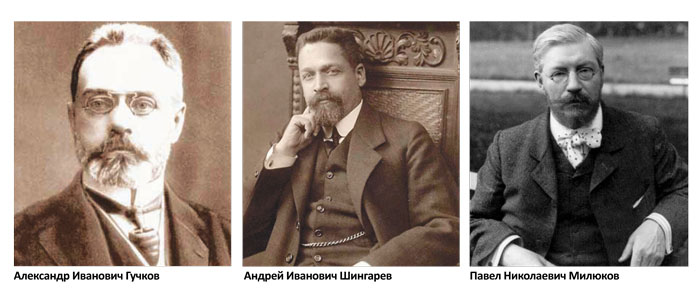

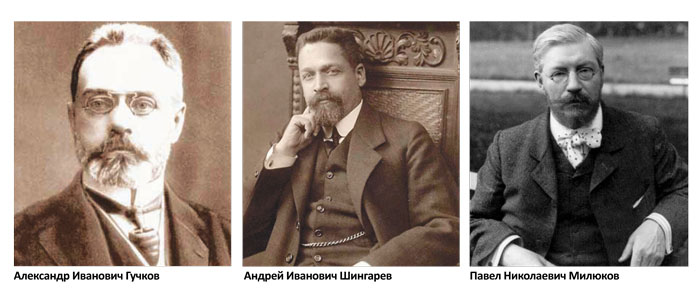

Однако I и II Государственные Думы были достаточно быстро распущены и не успели рассмотреть бюджет. И только III Дума с 1908 г. впервые в истории страны приступила к процедуре рассмотрения и обсуждения государственного бюджета. В истории российского дореволюционного парламентаризма III Дума занимает особое место — она единственная проработала весь определенный законом срок. Выборы в III Думу проходили в сентябре-октябре 1907 г. Депутатами Думы стали в основном лица, выступавшие под лозунгом сотрудничества, а не борьбы с властью. Из 442 депутатов явное большинство (300 человек) составляли правые и октябристы (партия 17 Октября), у кадетов (конституционно-демократическая партия) было 54 голоса, у трудовиков (Трудовая партия) — 13 и у социал-демократов — 20.

Самой многочисленной фракцией, занявшей в III Думе положение руководящего центра, была фракция октябристов во главе с А. И. Гучковым. Он стоял на позициях конституционного монархизма, ратовал за расширение прав Думы, укрепление правового, конституционного строя исключительно мирным путем, в развитие положений Манифеста 17 октября 1905 г. Наиболее крупной оппозиционной фракцией были кадеты, возглавлял которых профессор П. Н. Милюков. Правое крыло кадетов группировалось вокруг В. А. Маклакова.

У трудовиков, большинство которых составляли крестьяне, на роль лидера вскоре после начала работы III Думы выдвинулся А. Ф. Керенский, адвокат, сделавший имя на громких политических процессах (дело Бейлиса, Ленский расстрел и др.). В Думе была и численно небольшая, но влиятельная группа прогрессистов, несколько позже оформившаяся в политическую партию. Ее ядро составляли богатые московские предприниматели (Рябушинский, Прохоров, Коновалов, Морозовы и др.). Они были сторонниками конституционного монархизма, считали необходимым создание правительства народного доверия, выступали за индустриализацию страны, за постепенное уменьшение значения иностранного капитала в финансах и экономике России.

Оппозиционная пресса писала, что III Дума состоит из тузов промышленности и торговли, «аграриев», а также из «элементов промышленного класса», поэтому лучшее, что она сможет сделать, — «установить серьезный контроль над финансовым хозяйством. Но ведь в этих целях она и создавалась».

Несмотря на обилие в Думе высокообразованных специалистов, даже среди кадетов («профессорской» партии) не оказалось знатоков ни финансового права, ни специалистов по бюджету. Положение спас воронежский депутат А. И. Шингарев — опытный земский деятель, который, опираясь на помощь экспертов, приглашенных кадетской фракцией, стал основным оратором от оппозиции при обсуждении вопросов, связанных с государственным бюджетом.

Однако отсутствие специальной подготовки все же сказывалось, и он предпочитал говорить об общих вопросах: о направленности правительственной финансовой политики, о недостаточности средств, выделяемых на развитие культуры и просвещения, о несправедливом распределении налогов, о подъеме производительных сил и т. д.

В одном из своих выступлений при обсуждении бюджета на 1908 г. А. И. Шингарев говорил о том, что государственное хозяйство России переживает тяжелый кризис, характеризуемый угрожающим ростом расходов на непроизводительные нужды, налоговым утомление плательщиков, слабым развитием производительности страны, а существующая финансово-экономическая система, отличаясь отсутствием плана, бессильна справиться с критическим положением. Свою речь он закончил словами: «Дума бессильна и уступчива, правительство по-прежнему без плана и ответственности, а страна в разорении».

«Бронированные» и секретные расходы бюджета

«Бронированные» и секретные расходы бюджета

Тем не менее, депутаты надеялись исправить положение. Но, по мнению членов бюджетной комиссии III Думы, ее права в этой области были сильно ограничены. Так, в Думе нельзя было обсуждать расходы Министерства императорского двора и собственной его императорского величества канцелярии, а также все расходы (около 400 млн руб.) на выплату процентов по внешним займам. Таких расходов, которые не могли обсуждаться Думой, набиралось до 430 млн руб. Кроме этого в бюджете имелись расходы, которые Дума могла обсуждать, но не могла изменить. По этому разделу проходили расходы, установленные прежними законами, штатами, положениями и императорскими повелениями.

Некоторые из перечисленных расходов были утверждены еще Петром I. Подобных расходов набиралось более 560 млн руб. Таким образом, неприкосновенных (или, как шутили тогда в Думе — «забронированных») расходов набиралось до 1 млрд руб., что составляло почти треть бюджета. Когда депутаты II Думы начали выяснять, сколько по разным ведомствам имеется свободных для рассмотрения сумм, оказалось, что в Синоде забронировано 99 % всех расходов по бюджету 1907 г., в Министерстве внутренних дел — 81 %, в военном — 87 % и т. д.

Среди «бронированных» расходов были и так называемые «аренды», то есть особые выдачи из казны крупных сумм высокопоставленным чиновникам. Первоначально по требованию Думы в бюджетную комиссию был представлен поименной список «арендаторов» государственной казны, но затем он был поспешно изъят правительством и больше его в Думе не видели. Лишь позднее список был заменен справкой о числе лиц и суммах полученных ими «аренд». Комиссия обратилась к правительству с просьбой предоставить ей копии Высочайших повелений, на основании которых эти «аренды» выдавались, но ответа не получила. Тем не менее, постепенно сумма выдаваемых «аренд» все же уменьшалась. Если до 1906 г. она равнялась 2 млн рублей в год, то в 1912 г. на «аренды» было израсходовано около 700 тысяч рублей.

Почти безрезультатно закончилась и попытка Думы разобраться с «внеуставными», то есть выдававшимися в нарушение Устава Государственного банка, ссудами, которые предоставлялись им частным коммерческим банкам на достаточно льготных условиях, что явно нарушало интересы государства. Подобные ссуды иногда достигали нескольких сотен миллионов рублей. Среди получателей льготных кредитов чаще всего встречались фамилии известных предпринимателей и аристократов (например, сахарозаводчика Терещенко, графа Бобринского). Однако министр финансов В. Н. Коковцов отверг все замечания депутатов, просто заявив, что все эти ссуды полностью оправданы и законны.

В соответствии с законодательством при возникновении разногласий по различным статьям расходов между Думой и Государственным Советом в бюджет вносились цифры, предложенные любой из палат, но которые были ближе к показателям прошлого года. На практике же все решал министр финансов, сам определявший размер расходов по спорным статьям. Совет министров имел право расходовать деньги без согласия Думы не только тогда, когда Дума не работала, но и во время постоянных ее заседаний. Такие расходы проходили по статье «Экстренные надобности» и ничем не ограничивались. Совет министров мог сообщать о них Думе, а мог и промолчать, отнеся их к государственной тайне.

Дума протестовала против существовавшего порядка получения дополнительных доходов путем повышения цен и тарифов без согласования с ней. Особенно ее задели два министерских решения, когда министр финансов повысил цену на водку до 8 руб. 40 коп. за ведро и когда он же увеличил плату за проезд пассажиров и провоз грузов по железной дороге. Кроме того, почти в каждом министерстве имелись «специальные капиталы», образованные из различных сборов.

Так, министр внутренних дел имел специальный сбор с гуртового скота, сбор за право охоты и другие, которые шли не в казначейство, а напрямую в министерство. В министерстве торговли и промышленности особые сборы с судов в морских и речных портах пополняли специальный портовый капитал. Всего подобных «специальных капиталов» во всех министерствах и ведомствах набиралось до 600 млн руб., а контроль за их расходованием был слабым, отчего очень часто эти суммы расходовались не по назначению.

Наконец, в государственном бюджете содержалось множество секретных расходов, которые производились на основании особых тайных законов. Ни проверить, ни даже узнать назначение таких расходов Дума не могла. В год они составляли до 7 млн руб. Вот в каких условиях, по мнению депутатов, приходилось работать при рассмотрении государственного бюджета в III Думе. Современники отмечали, что «над бюджетом приходится работать Государственной Думе со связанными наполовину руками и во многих случаях в потемках».

Признав свое бессилие при работе над бюджетом, Дума вместо решения того или иного вопроса стала высказывать «пожелания об улучшении». Абсолютное большинство этих пожеланий было несущественным, возможно, именно поэтому они и выполнялись. А вот из серьезных пожеланий практически ничего исполнено не было. Сюда можно отнести предложения улучшить Государственный контроль (в том числе установить его независимость и самостоятельность), навести порядок на железной дороге, на «горных заводах», пожелание передать в частные руки нефтеносные земли и т. д.

Так, при рассмотрении росписи на 1910 г. А. И. Шингарев прочитал заявление, в котором указал на отсутствие в стране самостоятельного и независимого контроля за исполнением государственного бюджета, «на ограниченность бюджетных прав Думы, незаконность действий правительства, направленных к стеснению этих прав, на упорное нежелание его представлять думским комиссиям сведения по исполнению росписи, на недостаточное развитие культурно-производительных расходов, на крайний вред общей политики правительства, отражающийся в замедлении неотложных реформ».

Иногда серьезные пожелания Думы выполнялись, но так, что лучше бы ничего не делалось. Так, однажды Дума высказала пожелание, чтобы казначейство избавилось от тех ценных бумаг из своего запаса, биржевая цена которых упала и казна несла по ним большие убытки. Чиновники казначейства использовали ситуацию, но вместо того чтобы продать бесполезные бумаги, продали самые доходные акции Владикавказской железной дороги. Вскоре после этого цена на эти акции выросла в 2 раза и казна потеряла почти 9 млн руб.

Иногда при принятии бюджета в Думе между правительством и депутатами вспыхивали очень оживленные дискуссии, которые заканчивались прямыми оскорблениями. Так, при обсуждении Четвертой Думой бюджета на 1913 г., когда В. Н. Коковцов заявил, что бюджетные права Думы чрезвычайно широки и надо лишь уметь ими пользоваться, один из лидеров правых, Марков второй, возразил: «А я скажу министру финансов просто — красть нельзя!». Поскольку депутаты отказались извиниться, все министры в знак протеста отказались посещать заседания Думы. Характерна реплика Николая II, заявившего Коковцову, что можно избежать оскорблений, реже бывая в Думе.

Как видно, правительство не боялось, что Государственная Дума не утвердит бюджет. Это определялось не только политической ситуацией в стране, но и действовавшим законодательством, где было зафиксировано, что «если государственная роспись не будет утверждена к началу сметного периода, то остается в силе последняя, установленным порядком утвержденная, роспись, с теми лишь изменениями, какие обуславливаются исполнением последовавших после ее утверждения узаконений». Наличие подобной нормы значительно сужало возможности политических партий оказывать давление на правительство при обсуждении и принятии бюджета.

Есть такая профессия — родину защищать! Но раз это профессия, то сколько платят профессионалам? Насколько человек, решивший посвятить свою жизнь служению отчизне и ее защите, обеспечен государством, а его жена и дети сыты и довольны… Посчитаем.

Есть такая профессия — родину защищать! Но раз это профессия, то сколько платят профессионалам? Насколько человек, решивший посвятить свою жизнь служению отчизне и ее защите, обеспечен государством, а его жена и дети сыты и довольны… Посчитаем.  Для тех, кто не знал

Для тех, кто не знал Бесплатные удовольствия российских военных

Бесплатные удовольствия российских военных Жилье для военных

Жилье для военных

Карикатура «Оптимист из Генуи» высмеивает итоги Генуэзской конференции:Ллойд Джордж под проливным дождем радуется прояснению в небе.

Карикатура «Оптимист из Генуи» высмеивает итоги Генуэзской конференции:Ллойд Джордж под проливным дождем радуется прояснению в небе. Британский премьер Дэвид Ллойд Джордж был одним из главных инициаторов общеевропейской конференции. Он добивался включения России и Германии в качестве полноправных участников, чему активно сопротивлялась Франция. Участия добиться удалось, но взаимовыгодное решение в Генуе так и не было найдено.

Британский премьер Дэвид Ллойд Джордж был одним из главных инициаторов общеевропейской конференции. Он добивался включения России и Германии в качестве полноправных участников, чему активно сопротивлялась Франция. Участия добиться удалось, но взаимовыгодное решение в Генуе так и не было найдено.