Айвен Боски: жадность — это хорошо

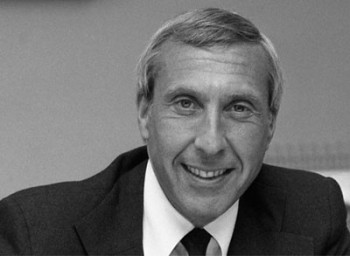

На самом деле, вовсе на Айвен, а Иван Боски — крупнейший арбитражер Америки, сын русского эмигранта, стал тем, кем его знает весь мир, прежде всего благодаря недюжинному самомнению, ну и, конечно, весьма удачно заключенному неравному браку.

Вся жизнь — борьба

Вся жизнь — борьба

Просторный дом стиля эпохи Тюдоров в Детройте, в районе, населенном представителями верхушки среднего класса, стал местом, где прошло детство Айвена, появившегося на свет 3 июня 1937 года. Его отец Уильям был родом из Екатеринославля, в 12-летнем возрасте он эмигрировал из России в Америку. Дело, которым занимался отец (владел сетью баров с названием «Брасс рейл», в программу которых входили представления с участием стриптизерш), стало причиной для Айвена Боски скрывать впоследствии свое происхождение, сочинив историю о том, будто отец был владельцем сети гастрономов.

Семья по большому счету не нуждалась, однако денег на обучение сына в престижном заведении родителям скопить не удалось. Возможно, и не нужно было, ведь Ивану даже начальное образование давалось нелегко. Чтобы не клянчить у родителей себе на мелкие расходы, он очень рано научился зарабатывать сам, торгуя в школе мороженым.

Его успехи в школьные годы заключались лишь в спорте, а именно — в активном увлечении борьбой. Значительно позже, став известным арбитражером, в интервью одному из изданий он скажет: «И борьба, и арбитраж — одиночные виды спорта, в которых выживают или умирают посредством исключительно собственных действий, притом постоянно находясь на виду. Бывают времена, когда я едва ли не физически чувствую, что падаю, но в реальности этого не происходит, и я думаю, что эта способность собираться в нужный момент — не врожденная, а приобретенная (во время занятий борьбой)… В жизни очень много возможностей быть сломленным. Многие люди порой чувствуют себя разбиты¬ми, дезорганизованными, деморализованными и поддаются этим чувствам. Но не я».

Среднюю школу ему все-таки пришлось осилить — это была школа Мамфорд-Хай в Детройте, но вот колледж уже оказался не по зубам, не помогли даже подготовительные курсы университета Уэйн-Стейт в Детройте, Мичиганского университета и университетского колледжа Восточного Мичигана. После этой неудачи судьба занесла его в Иран, но вот чем он там был занят, так и осталось тайной по сей день. По версии самого Боски, он поехал туда по-дружески поддержать некого Уэкили, а заодно работал на Информационное Агентство США, преподавая английский язык иранцам. Однако кадровые документы этой организации за соответствующий период времени никак не подтверждают его слова, превращая этот факт в темное пятно в биографии Айвена, окутанное слухами, будто наш герой был заслан в Иран по заданию ЦРУ.

Вернувшись из Ирана, Боски вновь сделал попытку продолжить обучение — поступил в совершенно не престижное учебное заведение — Детройтскую юридическую школу. В нее принимали даже при отсутствии ученой степени, присваиваемой после сдачи соответствующих экзаменов в университете или университетском колледже. Тем не менее, и здесь Боски умудрился дважды «вылететь», но спустя пять лет, в 1964 году, благополучно доучился. По достижении 23 лет отец сделал его партнером в «Брасс рейл». А вот в юридических фирмах, куда Боски пытался устроиться на работу, ему везде отвечали отказом.

Очень кстати на горизонте его жизни появилась милая особа Сима Силберстайн. А если учесть, что Боски, имевший тогда невысокий социальный статус вкупе с неясным прошлым, сумел заинтересовать своей персоной ту, чей отец был богатым детройтским застройщиком, да и к тому же увлечь ее так, что, по словам его коллег, она влюбилась первая и «бегала за ним» после их знакомства, а один из ее родственников, федеральный окружной судья, взял Айвена к себе на год секретарем, то ему несказанно повезло!

Свадьба не заставила себя долго ждать, и почти сразу у молодоженов родился их первенец Билли, после чего тесть Айвена купил им квартиру в Нью-Йорке.

Первый блин комом

Первый блин комом

Однажды один бывший член крэнбрукской команды борцов, работавший в Нью-Йорке, рассказал Боски про арбитраж, и тот мгновенно решил разбогатеть на Уолл-стрит. По воспоминаниям коллег, Детройт был городом слишком малым и тесным для амбиций Боски.

После года стажировки в небольшой брокерской фирме Айвен смог устроиться в «First Manhattan», а потом перебрался в «Kalb Voorirhis», где впервые попробовал заниматься арбитражной торговлей. Уже через пару месяцев его оттуда уволили за потерю $20 тыс. на одной из сделок и за грубое нарушение всех инструкций компании. Эта сумма потери была больше его годовой зарплаты, однако Боски счел этот случай мелочностью и поклялся себе больше не работать на такие скупые фирмы. Следующая его попытка — небольшая брокерская фирма «Edwards & Hanly».

Здесь он почти сразу же произвел сенсацию — в обход всех традиций арбитража вел рискованную торговлю на заемные средства и даже смог заработать $1 млн для фирмы. Однако некоторые действия Боски ускорили конец «Edwards&Hanly», которая к 1975 году обанкротилась. После этого эпизода карьера Боски, как наемного работника, была окончена. Да ему и самому уже надоело обивать пороги фирм в поисках престижного места работы.

Свое дело

Свое дело

Идея создать собственную, ориентированную преимущественно на арбитраж, фирму получила поддержку у родственников жены Айвена, которые вновь выручили молодого и амбициозного зятя приличной суммой в $700 тыс. Энергия, с которой Боски носился в поисках инвесторов для своей компании, поражала многих. Он размещал рекламные объявления в «Уолл-стрит джорнэл», а при личных встречах с потенциальными инвесторами с жаром расхваливал доходный потенциал арбитражных операций, чем отличался от прочих членов спаянного арбитражно¬го «клуба», которые никогда не фокусировали внимание посторонних на данном аспекте своей деятельности, боясь роста конкуренции.

При этом он предлагал инвесторам лишь 55% прибыли, оставляя 45% себе, но при этом и брал на себя обязательство компенсировать им 95% любых убытков. Но даже при таких условиях инвесторы не особо во¬одушевились доверить ему свой капитал, и, если бы не финансовая помощь семьи, собственная фирма Айвена — «Ivan F. Boesky Co» — так бы никогда и не родилась.

На свою фирму сам Боски особенно не раскошеливался. Подтверждало это, в первую очередь, ее первоначальное расположение — в единственной комнате обветшалого офисного здания на Уайтхолл-стрит. Комнатка была столь мала, что аудитор фондовой биржи приказал Боски немедленно переехать в более просторное помещение. Зато с самого первого дня Айвен приезжал в офис на лимузине и одетый, по его мнению, так, как должны одеваться все преуспевающие финансисты с Уолл-стрит: черный костюм-тройка, белая рубашка и золотая цепь, свисавшая из кармана жилетки.

Если что-либо нужно было сделать срочно, без колебаний нанимались частные курьеры! Боски не приветствовал оставление служащими своих рабочих мест даже на время ланча. Для этого он даже организовал доставку еды в офис с лимитом в 5 долларов на человека. Также им всячески отвергалась мысль о том, что у служащих могут быть выходные. Но и это еще не все: он отказывался выдавать по пятницам чеки на зарплату раньше 3 часов дня, когда банки уже были закрыты. Если служащие выражали недовольство, то получали объяснение: «Я не желаю, чтобы мой персонал, отвлекаясь от дел, «расхолаживался», выстраиваясь в очередь за чеками в середине рабочего дня». Служащие, в свою очередь, подозревали, что он просто хочет получать дополнительные проценты, которые накапливались за уик-энды.

Если не планировалось посещение офиса, работа в котором начиналась в 7:00 утра, Боски не ленился туда звонить, проверяя дисциплину своих подчиненных. Какова же была его ярость, если никто не брал трубку даже в 7:01! Он мог звонить порой и по 10 раз одному человеку, по поводу чего сотрудники шептались, что он с тем же успехом мог бы прийти на работу. Известен очень интересный случай из жизни офиса, когда Боски позвонил туда в разгар пожарных учений, и на звонок ответили лишь спустя какое-то время. На следующий день все сотрудники обнаружили на своих столах записку такого содержания: «Вчера в 3:15 пополудни я звонил в офис. Мой телефон дал 23 гудка. Я знаю, что была пожарная тревога. Конечно же, я не хочу, чтобы вы рисковали жизнью, но выражаю признательность тем из вас, кто остался на рабочем месте».

Кто не рискует…

Кто не рискует…

С самого начала деятельности фирмы Боски взволновал все арбитражное общество своей манерой торговли — вместо знакомого всем консервативного пути, он пошел по другой дорожке: в своих операциях покупал ценные бумаги с частичной оплатой (фактически в кредит под залог покупаемых бумаг), а недостающие средства брал взаймы. Такой стиль торговли обещал баснословные доходы, но и грозил существенным риском. Так и случалось — «Ivan F. Boesky Co» неоднократно теряла до половины своего капитала на разовых сделках, но уже через пять лет после открытия фирмы состояние Айвена приближалось к $100 млн.

В 80-х годах на Уолл-стрит в корне поменялись представления о «правильном» бизнесе. А лозунгом того времени многие считают известную фразу Айвена Боски, с которой он начал одну из конференций: «Жадность — это хорошо», чем сорвал шквал аплодисментов всех собравшихся в зале! В те годы на рынке буквально «выживал сильнейший», а с 70-х годов корпоративную Америку накрыло волной слияний и поглощений. Как правило, более сильные компании скупали акции более слабых на открытом рынке, а потом уже, владея контрольным пакетом, захватывали их целиком.

Львиная доля процесса поглощений приходилась как раз на инвестиционных банкиров и брокерские фирмы. Одни скупали акции на рынке, другие же занимались защитой. Оба вида деятельности приносили существенные доходы. Естественно, Боски не мог остаться в стороне от своей части «пирога». Поначалу его фирма занималась вычислением недооцененных компаний на рынке. После подробнейшего анализа Боски покупал пакет акций компании, делая ставку на то, что ее кто-нибудь захочет поглотить.

Поглощение начиналось со скупки акций, в результате чего их цена поднималась, и Боски закрывал позицию с огромной прибылью. Такая схема несла приличный риск, так как компанией могли и не заинтересоваться, а деньги оказались бы замороженными, неся убытки. Такая перспектива была ему не по душе, и Айвен пошел более продуманным путем: в 1979 году он познакомился с Мартином Сигелом, инвестиционным банкиром фирмы «Kidder, Pearbody & Co», который занимался защитой от поглощений и стал надежным каналом информации. Позже к нему присоединился и Деннис Ливайн, инвестиционный банкир из «Drexel Burnham Lambert Inc».

С этого момента схема Боски стала почти стопроцентно эффективной. В этой группе он был единственным, кто обладал достаточными финансовыми ресурсами. Когда один из партнеров узнавал о предполагаемом поглощении, то сведения передавались Боски, а тот покупал акции до того, как общественность узнавала о попытке атаки. Потом оставалось только выбрать — продать акции на скачке цен или дождаться совершения враждебного поглощения и продать акции по цене, в несколько раз превышающей рыночную. Это самая настоящая инсайдерская торговля, но результатом махинаций было вполне легальное поглощение, что не бросалось в глаза. Прибыль от таких сделок делилась между партнерами. За первый год сотрудничества с Боски, Сигел получил четверть миллиона наличными в чемодане за консультационные услуги. Сам Боски заработал десятки миллионов благодаря всего нескольким советам Сигела.

Пик их махинаций достиг невероятных масштабов в 1985 году, после знакомства Боски с Майклом Милкеном из отдела высокодоходных облигаций все той же «Drexel Burnham Lambert Inc». Майкл уже тогда носил титул короля «мусорных» (высокодоходных) облигаций. Самостоятельно создавая ликвидность вторичного рынка этих облигаций, он оказывал услуги и по их эмиссии. Так, к середине 80-х в руках Майкла было более половины этого рынка. Эти два человека были находкой друг для друга, ведь Майкл, обладая огромным объемом информации, не мог сам извлекать прибыль на фондовом рынке — это сразу навело бы на него подозрения в получении выгоды за счет клиентов.

В 1986 году Боски благодаря содействию Майкла разместил собственные облигации, увеличив капитал до $1 млрд. В соответствии с действующими тогда законами он мог оперировать заемными средствами в соотношении 3:1. Даже если не учитывать того, что Боски постоянно превышал свой лимит, его официальная покупательная способность достигла $3 млрд. Союз Милкена и Боски достиг угрожающих масштабов по меркам корпоративной Америки. Практически любая корпорация чувствовала себя неуютно под взглядом крупнейшего арбитражера Боски. Прибыль от его разовых сделок превышала $10 млн.

Спектакль окончен!

Спектакль окончен!

Криминальный «пир» этого тандема стал угасать во второй половине 1986 года. Денниса Ливайна арестовали по подозрению в инсайдерской торговле, но тот решил сотрудничать со следствием и за информацию о своих партнерах отделался небольшим штрафом в $12,6 млн. и незначительным сроком заключения. Боски, в свою очередь, согласился на признание в суде и, выплатив штрафных $100 млн., получил три года тюрьмы. А вот «беднягу» Милкена осудили на десять лет со штрафом $600 млн.

Так дело великого и могучего арбитражера Айвена Боски прекратилось. Тюремное заключение закончилось для него уже через 2 года, а штраф в $100 млн. оказался практически незаметным, ведь если верить разносторонней информации, состояние Боски оценивается в $1 млрд. Конец совместной деятельности Боски и Милкена закончил эпоху насильственных поглощений в США.